È ormai innegabile l’importanza fondamentale di un controllo ottimale della pressione arteriosa. In particolar modo, l’automisurazione domiciliare si rivela cruciale nei casi di nuova diagnosi e nella popolazione più anziana (1-3). Persino le più recenti linee guida europee ESC/ESH (4) e americane (5) per la gestione dell’ipertensione arteriosa raccomandano fortemente la cosiddetta misurazione out-of-office, in considerazione di vantaggi quali ad esempio l’assenza dell’”effetto del camice bianco” e la possibile ipertensione mascherata. L’automisurazione domiciliare è una delle due principali misurazioni out-of-office, accanto alla misurazione ambulatoriale nelle 24 ore. Tuttavia, quest’ultima, nonostante sia considerata il gold standard della misurazione della pressione arteriosa, non è disponibile ovunque e soprattutto è decisamente più costosa rispetto all’automisurazione domiciliare. Al giorno d’oggi, l’ampia disponibilità di strumenti validati e dal costo contenuto, invece, fanno dell’automisurazione domiciliare un metodo accessibile e accurato di enorme supporto alla diagnosi di ipertensione arteriosa. Per poter beneficiare a pieno di questa tecnica, sia in termini di efficacia che di riproducibilità, il paziente deve seguire una rigorosa procedura (e.g. la corretta posizione a sedere, il rilassamento pre-misurazione, etc.), così come raccomandato dalle linee guida (4-6).

Lo studio ACCURAPRESS

Per la prima volta uno studio multicentrico, oggetto del presente commento, ha valutato l’aderenza dei pazienti italiani con ipertensione arteriosa alle attuali raccomandazioni per l’automisurazione domiciliare (4-6).

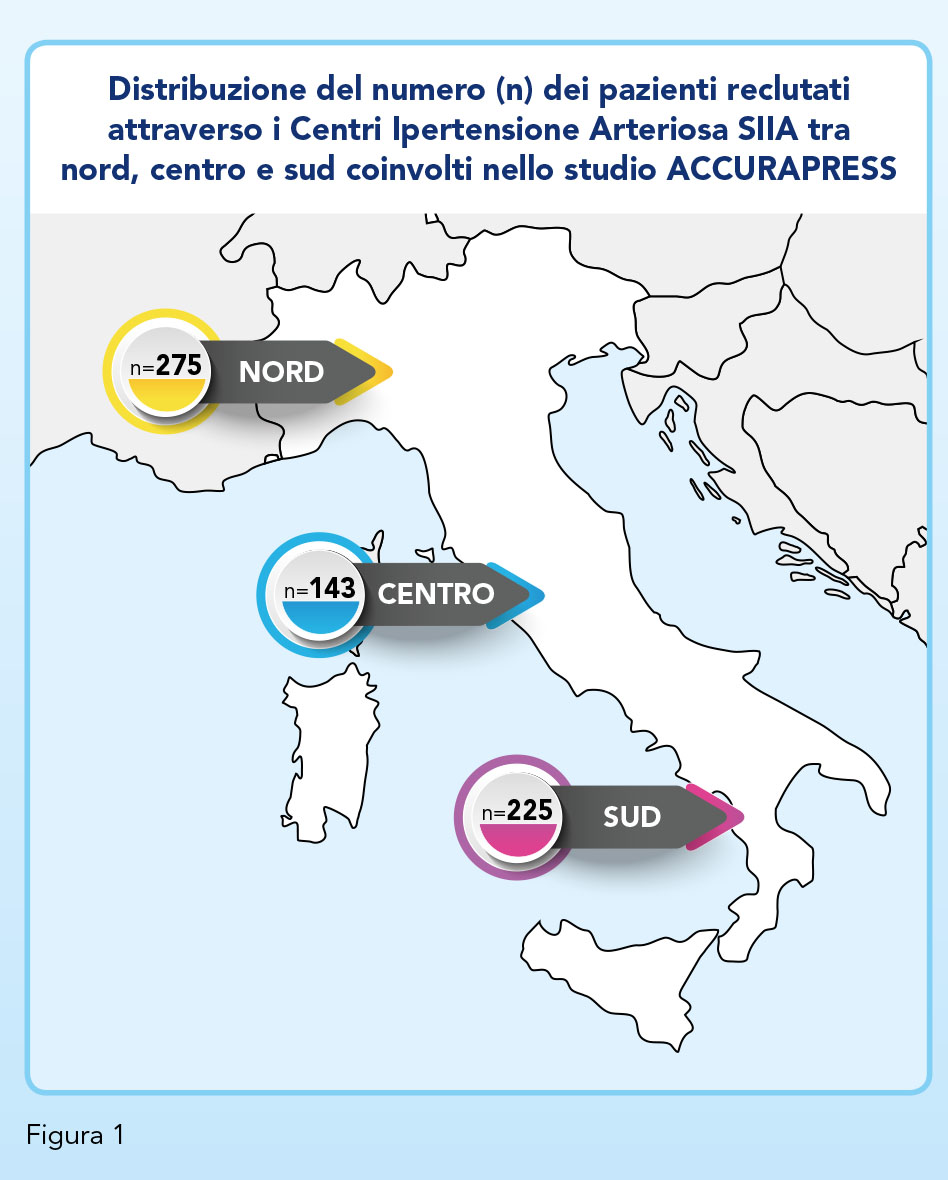

Il Gruppo di studio dei Giovani ricercatori della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA; siia.it), un gruppo di lavoro multidisciplinare che promuove la ricerca scientifica tra giovani ricercatori nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa, ha sviluppato una survey che ha poi distribuito presso vari Centri Ipertensione Arteriosa italiani certificati SIIA (Figura 1). In queste sedi, nell’arco di circa due anni e mezzo (maggio 2019 – dicembre 2021), sono stati reclutati 643 pazienti (età media 64 anni ± 12; 46% donne) che hanno risposto alla survey durante una visita di controllo. Subito dopo, ai pazienti è stata misurata la pressione arteriosa ambulatoriale, sempre secondo le correnti raccomandazioni (4-6) − misurazione effettuata da seduti, dopo 5 minuti di riposo, 3 volte a 2 minuti di distanza l’una dall’altra, e la media effettuata considerando solo le ultime 2 misurazioni −, mentre i valori di pressione domiciliare sono stati autoriportati dai pazienti.

La survey era composta da 9 domande che indagavano specificamente i seguenti elementi: 1. quanti minuti di riposo venivano osservati dai pazienti prima dell’automisurazione, 2. se la effettuavano da distesi o da seduti e 3. in che specifica posizione di gambe e braccia, 4. se si muovevano durante l’automisurazione, 5. come applicavano il misuratore, 6. quante automisurazioni effettuavano ogni volta e 7. quanto spesso nel tempo, 8. in che momento della giornata e 9. in quali condizioni di salute la effettuavano. Sulla base delle risposte, assegnando 1 punto a ogni risposta corretta, è stato calcolato un punteggio totale di buona conoscenza sulla corretta automisurazione domiciliare (range da 0 a 9 punti). La survey era accompagnata da domande di natura demografica, da domande circa lo strumento utilizzato per l’automisurazione e dalla valutazione della presenza di placca carotidea e ipertrofia ventricolare sinistra.

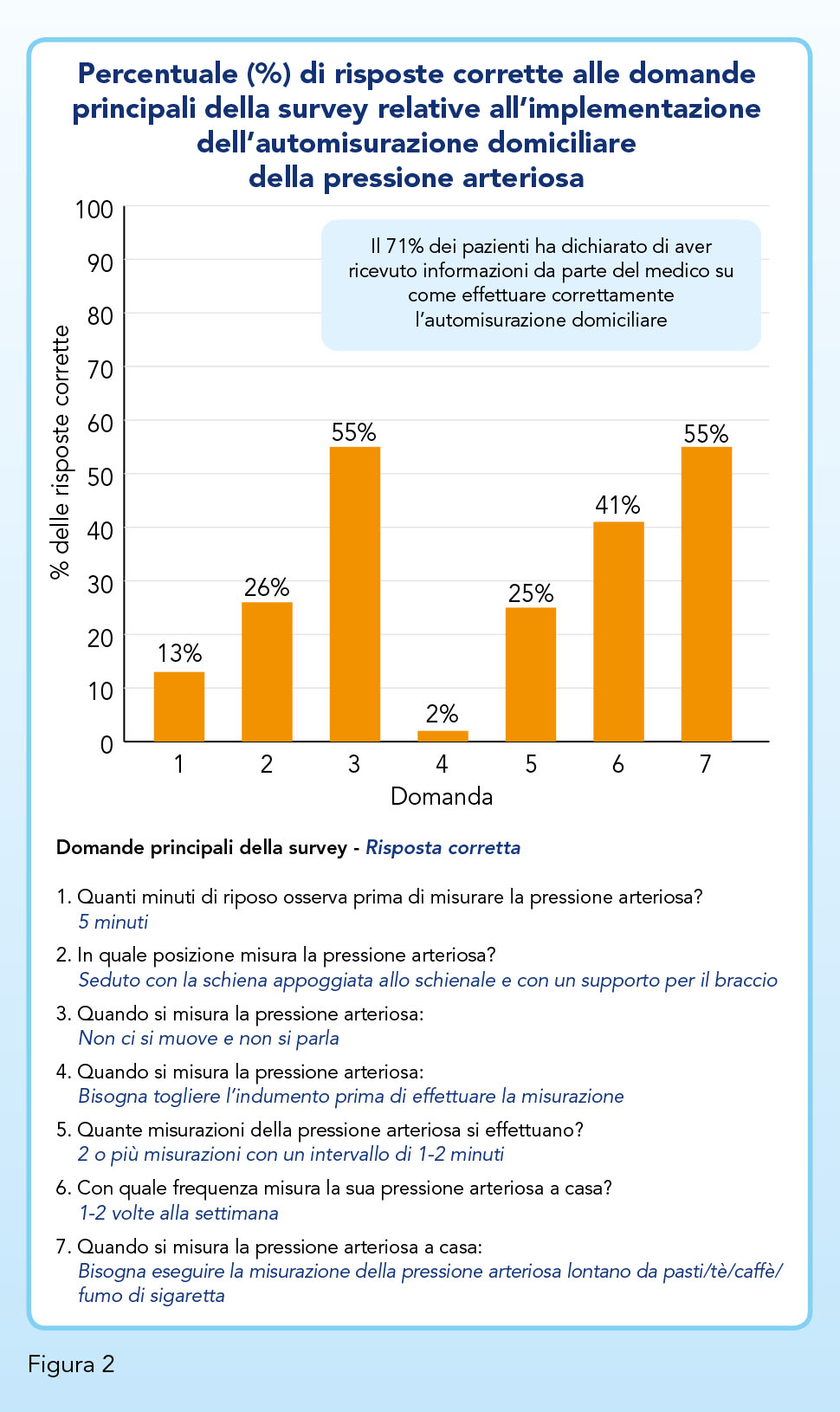

I risultati hanno mostrato innanzitutto che sia la pressione arteriosa sistolica che diastolica ambulatoriale erano significativamente più alte di quella domiciliare autoriportata (p<0,0001), in linea con i dati della letteratura. Il 71% dei pazienti ha riferito di aver ricevuto informazioni da parte del clinico di riferimento su come effettuare correttamente l’automisurazione domiciliare, senza differenze di genere tra chi aveva ricevuto e chi non aveva ricevuto queste istruzioni. Inoltre, i 3/4 dei pazienti hanno riferito di utilizzare uno sfigmomanometro automatico da braccio, mentre i restanti pazienti hanno riportato di usare uno sfigmomanometro manuale aneroide (16%), uno sfigmomanometro automatico da polso (7%) e uno sfigmomanometro a mercurio (2%) (sebbene l’utilizzo di quest’ultimo non sia più consentito in Italia da ben 14 anni).

Per quanto riguarda la preparazione prima dell’automisurazione e le modalità di svolgimento della stessa, i risultati sono stati scoraggianti. Solo il 13% dei pazienti ha dichiarato di osservare correttamente 5 minuti di riposo prima di effettuare l’automisurazione, mentre la maggior parte dei pazienti aspettava solo 1 minuto. Solo il 26% dei pazienti intervistati ha dichiarato di assumere la posizione corretta per l’automisurazione, e movimenti quali camminare o parlare venivano evitati durante la stessa da poco più della metà dei pazienti. Quasi nessuno rimuoveva i vestiti prima della misurazione (2%) e poco più della metà (55%) evitava bevande eccitanti (tè, caffè) e cibo subito prima dell’automisurazione. Solo il 16% dei pazienti ha dichiarato di automisurare la pressione in presenza di sintomi, solo il 25% la misurava correttamente 2 volte a un intervallo di 1 minuto di distanza e solo il 41% la misurava 2 volte a settimana. I risultati possono essere apprezzati graficamente nella Figura 2.

Per quanto riguarda il punteggio totale di buona conoscenza sulla corretta automisurazione domiciliare, in media i pazienti hanno ottenuto 4 ± 2 (su un totale di 9). In generale, un punteggio maggiore − indicativo di una migliore conoscenza delle norme da seguire per una corretta automisurazione domiciliare − era associato a una più giovane età, bassa pressione sistolica sia in-office che domiciliare, minore dislipidemia, minore danno renale e vascolare legato all’ipertensione arteriosa e maggiore prevalenza di valori ben controllati di pressione arteriosa in-office. Infine, solo la presenza di placca carotidea ma non l’ipertrofia ventricolare sinistra si associava a un punteggio minore di buona conoscenza, indipendentemente da altri fattori.

Discussione

È ormai assodato che l’automisurazione domiciliare costituisca una valida e altrettanto importante alternativa alla misurazione ambulatoriale (1-3). In particolare, la facile reperibilità degli strumenti di automisurazione e il loro basso costo permettono di ottenere informazioni sullo stato della pressione arteriosa in modo efficace, soprattutto in fase di cure primarie, laddove la disponibilità di strumenti adeguati allo scopo sia carente. L’unico caveat nell’impiego dell’automisurazione domiciliare consiste nello svolgere la stessa correttamente, secondo poche e semplici ma altrettanto rigorose raccomandazioni (4-6).

Lo studio in oggetto mostra come, nonostante la maggior parte dei pazienti abbia riferito di aver ricevuto informazioni da parte del clinico di riferimento su come effettuare correttamente l’automisurazione domiciliare, una fetta importante del campione (un paziente su tre) non ha invece effettuato l’automisurazione domiciliare sulla base di conoscenze adeguate. Più della metà dei pazienti intervistati attraverso la survey ha mostrato di non conoscere adeguatamente le tempistiche e le modalità di svolgimento dell’automisurazione. Nello specifico, quasi il 90% dei pazienti non osservava i necessari 5 minuti di riposo prima dell’automisurazione, oltre due pazienti su tre non assumevano la posizione corretta e poco più della metà evitava di muoversi o parlare durante la misurazione. I risultati erano altrettanto scoraggianti se si guarda al numero di misurazioni nell’arco del tempo da effettuare per il calcolo dei valori medi, tutt’altro che ottimali.

Gli errori commessi dai pazienti possono indurre a un ritardo o errore nella nuova diagnosi di ipertensione arteriosa o a un controllo subottimale della malattia laddove già diagnosticata, oltre che conseguenze gravi quali il danno d’organo (7); si pensi al risultato del presente studio che mostra come a una maggiore accuratezza nello svolgimento dell’automisurazione domiciliare corrisponda una pressione arteriosa ambulatoriale più bassa. Se fornire corrette informazioni al paziente è compito del clinico, questo studio evidenzia soprattutto come i pazienti abbiano di fatto ricevuto informazioni corrette ma poi non le abbiano implementate una volta a casa, rivelando quindi una scarsa aderenza alle raccomandazioni.

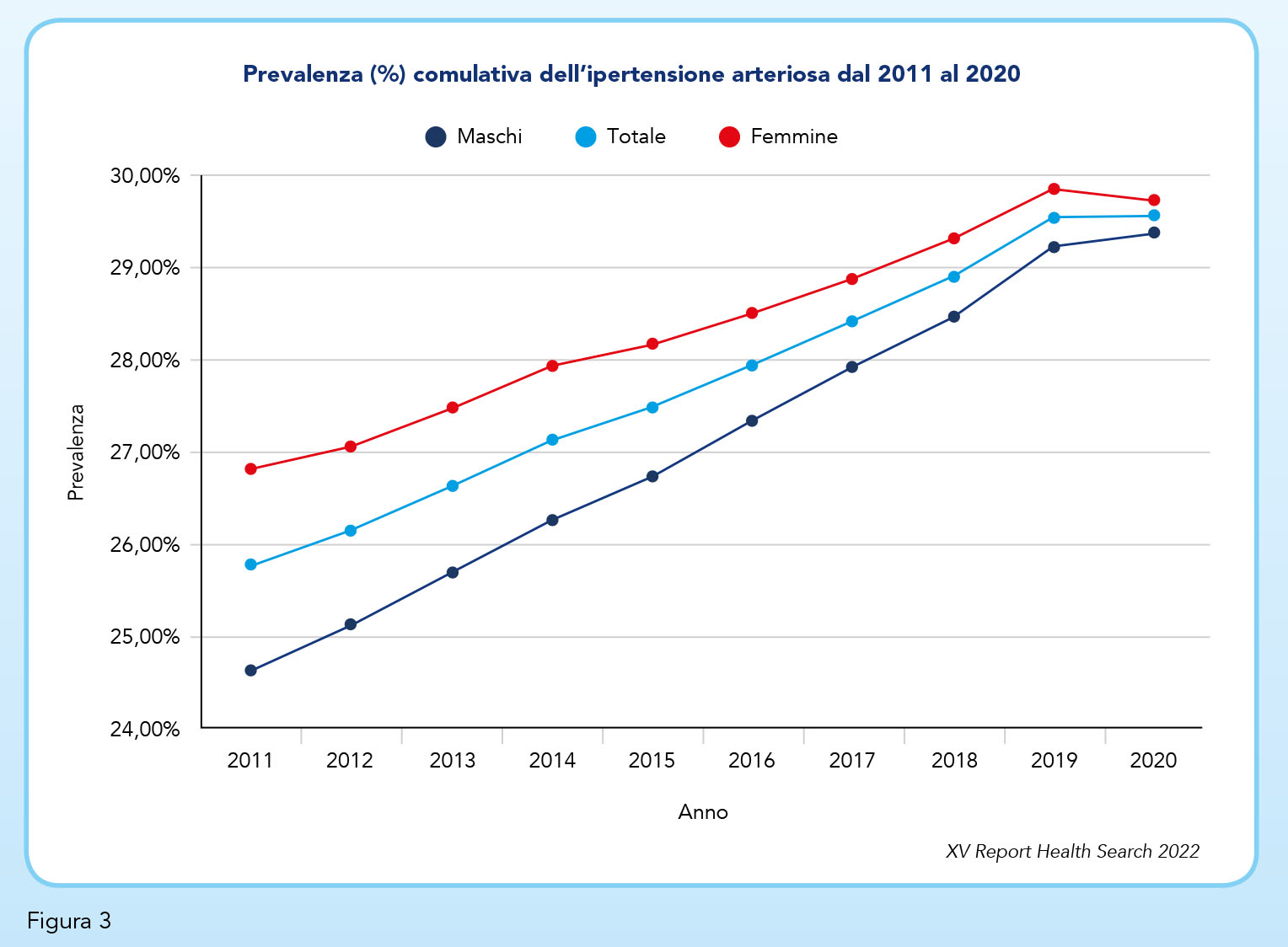

Secondo il XV Report Health Search 2022 (healthsearch.it), al 2020 la prevalenza dell’ipertensione arteriosa in Italia ha raggiunto il 29,5% (cresciuta dal 2011 al 2019 e poi apparentemente assestatasi) (Figura 3), rappresentando una delle patologie più diffuse sul nostro territorio. Pensare che una fetta ampia di questa popolazione riceva informazioni adeguate già solo nel 71% dei casi − anche se più elevata rispetto ad altre nazioni europee ed extraeuropee −, e che poi solo una piccolissima parte di questi pazienti aderisca correttamente alle raccomandazioni è preoccupante. Un valore aggiunto a tal proposito può essere dato dalle farmacie, dove al paziente possono essere ricordate incidentalmente le poche ma semplici regole per effettuare correttamente ed efficacemente l’automisurazione domiciliare. Le farmacie, infatti, rappresentano una sede ideale per veicolare, in modo professionale e credibile, i messaggi di prevenzione in tutte le fasce di popolazione (1-2). Questo, unitamente alla facile reperibilità e al basso costo di strumenti di automisurazione validati ed efficaci, può costituire un enorme vantaggio atto a migliorare l’automisurazione domiciliare della pressione in pazienti con ipertensione arteriosa.

Bibliografia

- Ferri, C. & Ferri, L. Importanza della misurazione della pressione arteriosa nel paziente iperteso in cui coesistono altre patologie. Ruolo chiave del farmacista attraverso aderenza, persistenza e campanelli di allarme. Patient and Cardiovascular Risk. Anno XIV – N. 1, Marzo 2022, Mediabout S.r.l. Editore

- Desideri, G. Prevenzione cardiovascolare: il valore aggiunto delle farmacie. Patient and Cardiovascular Risk. Anno XIV – N. 2, Giugno 2022, Mediabout S.r.l. Editore

- Terranova, L., Provoli, E., Tosoni, P., Brocco, M., Pedelini, F., Cecchini G. Importanza dell’automisurazione domiciliare della pressione arteriosa nella gestione ottimale dell’ipertensione nell’anziano. Patient and Cardiovascular Risk. Anno XIV – N. 3, Settembre 2022, Mediabout S.r.l. Editore

- Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., Clement, D. L., Coca, A., de Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, S. E., Kreutz, R., Laurent, S., … Brady, A. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertensionThe Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal, 39(33), 3021–3104. https://doi.org/10.1093/EURHEARTJ/EHY339

- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., … Hundley, J. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical practice guidelines. Hypertension, 71(6), E13–E115. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065/-/DC2

- Parati, G., Stergiou, G. S., Bilo, G., Kollias, A., Pengo, M., Ochoa, J. E., Agarwal, R., Asayama, K., Asmar, R., Burnier, M., Sierra, A. D. la, Giannattasio, C., Gosse, P., Head, G., Hoshide, S., Imai, Y., Kario, K., Li, Y., Manios, E., … Mancia, G. (2021). Home blood pressure monitoring: methodology, clinical relevance and practical application: a 2021 position paper by the Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability of the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension, 39(9), 1742. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002922

- Bliziotis, I. A., Destounis, A., & Stergiou, G. S. (2012). Home versus ambulatory and office blood pressure in predicting target organ damage in hypertension: A systematic review and meta-analysis. Journal of Hypertension, 30(7), 1289–1299. https://doi.org/10.1097/HJH.0B013E3283531EAF

È ormai innegabile l’importanza fondamentale di un controllo ottimale della pressione arteriosa. In particolar modo, l’automisurazione domiciliare si rivela cruciale nei casi di nuova diagnosi e nella popolazione più anziana (1-3). Persino le più recenti linee guida europee ESC/ESH (4) e americane (5) per la gestione dell’ipertensione arteriosa raccomandano fortemente la cosiddetta misurazione out-of-office, in considerazione di vantaggi quali ad esempio l’assenza dell’”effetto del camice bianco” e la possibile ipertensione mascherata. L’automisurazione domiciliare è una delle due principali misurazioni out-of-office, accanto alla misurazione ambulatoriale nelle 24 ore. Tuttavia, quest’ultima, nonostante sia considerata il gold standard della misurazione della pressione arteriosa, non è disponibile ovunque e soprattutto è decisamente più costosa rispetto all’automisurazione domiciliare. Al giorno d’oggi, l’ampia disponibilità di strumenti validati e dal costo contenuto, invece, fanno dell’automisurazione domiciliare un metodo accessibile e accurato di enorme supporto alla diagnosi di ipertensione arteriosa. Per poter beneficiare a pieno di questa tecnica, sia in termini di efficacia che di riproducibilità, il paziente deve seguire una rigorosa procedura (e.g. la corretta posizione a sedere, il rilassamento pre-misurazione, etc.), così come raccomandato dalle linee guida (4-6).

Lo studio ACCURAPRESS

Per la prima volta uno studio multicentrico, oggetto del presente commento, ha valutato l’aderenza dei pazienti italiani con ipertensione arteriosa alle attuali raccomandazioni per l’automisurazione domiciliare (4-6).

Il Gruppo di studio dei Giovani ricercatori della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA; siia.it), un gruppo di lavoro multidisciplinare che promuove la ricerca scientifica tra giovani ricercatori nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa, ha sviluppato una survey che ha poi distribuito presso vari Centri Ipertensione Arteriosa italiani certificati SIIA (Figura 1). In queste sedi, nell’arco di circa due anni e mezzo (maggio 2019 – dicembre 2021), sono stati reclutati 643 pazienti (età media 64 anni ± 12; 46% donne) che hanno risposto alla survey durante una visita di controllo. Subito dopo, ai pazienti è stata misurata la pressione arteriosa ambulatoriale, sempre secondo le correnti raccomandazioni (4-6) − misurazione effettuata da seduti, dopo 5 minuti di riposo, 3 volte a 2 minuti di distanza l’una dall’altra, e la media effettuata considerando solo le ultime 2 misurazioni −, mentre i valori di pressione domiciliare sono stati autoriportati dai pazienti.

La survey era composta da 9 domande che indagavano specificamente i seguenti elementi: 1. quanti minuti di riposo venivano osservati dai pazienti prima dell’automisurazione, 2. se la effettuavano da distesi o da seduti e 3. in che specifica posizione di gambe e braccia, 4. se si muovevano durante l’automisurazione, 5. come applicavano il misuratore, 6. quante automisurazioni effettuavano ogni volta e 7. quanto spesso nel tempo, 8. in che momento della giornata e 9. in quali condizioni di salute la effettuavano. Sulla base delle risposte, assegnando 1 punto a ogni risposta corretta, è stato calcolato un punteggio totale di buona conoscenza sulla corretta automisurazione domiciliare (range da 0 a 9 punti). La survey era accompagnata da domande di natura demografica, da domande circa lo strumento utilizzato per l’automisurazione e dalla valutazione della presenza di placca carotidea e ipertrofia ventricolare sinistra.

I risultati hanno mostrato innanzitutto che sia la pressione arteriosa sistolica che diastolica ambulatoriale erano significativamente più alte di quella domiciliare autoriportata (p<0,0001), in linea con i dati della letteratura. Il 71% dei pazienti ha riferito di aver ricevuto informazioni da parte del clinico di riferimento su come effettuare correttamente l’automisurazione domiciliare, senza differenze di genere tra chi aveva ricevuto e chi non aveva ricevuto queste istruzioni. Inoltre, i 3/4 dei pazienti hanno riferito di utilizzare uno sfigmomanometro automatico da braccio, mentre i restanti pazienti hanno riportato di usare uno sfigmomanometro manuale aneroide (16%), uno sfigmomanometro automatico da polso (7%) e uno sfigmomanometro a mercurio (2%) (sebbene l’utilizzo di quest’ultimo non sia più consentito in Italia da ben 14 anni).

Per quanto riguarda la preparazione prima dell’automisurazione e le modalità di svolgimento della stessa, i risultati sono stati scoraggianti. Solo il 13% dei pazienti ha dichiarato di osservare correttamente 5 minuti di riposo prima di effettuare l’automisurazione, mentre la maggior parte dei pazienti aspettava solo 1 minuto. Solo il 26% dei pazienti intervistati ha dichiarato di assumere la posizione corretta per l’automisurazione, e movimenti quali camminare o parlare venivano evitati durante la stessa da poco più della metà dei pazienti. Quasi nessuno rimuoveva i vestiti prima della misurazione (2%) e poco più della metà (55%) evitava bevande eccitanti (tè, caffè) e cibo subito prima dell’automisurazione. Solo il 16% dei pazienti ha dichiarato di automisurare la pressione in presenza di sintomi, solo il 25% la misurava correttamente 2 volte a un intervallo di 1 minuto di distanza e solo il 41% la misurava 2 volte a settimana. I risultati possono essere apprezzati graficamente nella Figura 2.

Per quanto riguarda il punteggio totale di buona conoscenza sulla corretta automisurazione domiciliare, in media i pazienti hanno ottenuto 4 ± 2 (su un totale di 9). In generale, un punteggio maggiore − indicativo di una migliore conoscenza delle norme da seguire per una corretta automisurazione domiciliare − era associato a una più giovane età, bassa pressione sistolica sia in-office che domiciliare, minore dislipidemia, minore danno renale e vascolare legato all’ipertensione arteriosa e maggiore prevalenza di valori ben controllati di pressione arteriosa in-office. Infine, solo la presenza di placca carotidea ma non l’ipertrofia ventricolare sinistra si associava a un punteggio minore di buona conoscenza, indipendentemente da altri fattori.

Discussione

È ormai assodato che l’automisurazione domiciliare costituisca una valida e altrettanto importante alternativa alla misurazione ambulatoriale (1-3). In particolare, la facile reperibilità degli strumenti di automisurazione e il loro basso costo permettono di ottenere informazioni sullo stato della pressione arteriosa in modo efficace, soprattutto in fase di cure primarie, laddove la disponibilità di strumenti adeguati allo scopo sia carente. L’unico caveat nell’impiego dell’automisurazione domiciliare consiste nello svolgere la stessa correttamente, secondo poche e semplici ma altrettanto rigorose raccomandazioni (4-6).

Lo studio in oggetto mostra come, nonostante la maggior parte dei pazienti abbia riferito di aver ricevuto informazioni da parte del clinico di riferimento su come effettuare correttamente l’automisurazione domiciliare, una fetta importante del campione (un paziente su tre) non ha invece effettuato l’automisurazione domiciliare sulla base di conoscenze adeguate. Più della metà dei pazienti intervistati attraverso la survey ha mostrato di non conoscere adeguatamente le tempistiche e le modalità di svolgimento dell’automisurazione. Nello specifico, quasi il 90% dei pazienti non osservava i necessari 5 minuti di riposo prima dell’automisurazione, oltre due pazienti su tre non assumevano la posizione corretta e poco più della metà evitava di muoversi o parlare durante la misurazione. I risultati erano altrettanto scoraggianti se si guarda al numero di misurazioni nell’arco del tempo da effettuare per il calcolo dei valori medi, tutt’altro che ottimali.

Gli errori commessi dai pazienti possono indurre a un ritardo o errore nella nuova diagnosi di ipertensione arteriosa o a un controllo subottimale della malattia laddove già diagnosticata, oltre che conseguenze gravi quali il danno d’organo (7); si pensi al risultato del presente studio che mostra come a una maggiore accuratezza nello svolgimento dell’automisurazione domiciliare corrisponda una pressione arteriosa ambulatoriale più bassa. Se fornire corrette informazioni al paziente è compito del clinico, questo studio evidenzia soprattutto come i pazienti abbiano di fatto ricevuto informazioni corrette ma poi non le abbiano implementate una volta a casa, rivelando quindi una scarsa aderenza alle raccomandazioni.

Secondo il XV Report Health Search 2022 (healthsearch.it), al 2020 la prevalenza dell’ipertensione arteriosa in Italia ha raggiunto il 29,5% (cresciuta dal 2011 al 2019 e poi apparentemente assestatasi) (Figura 3), rappresentando una delle patologie più diffuse sul nostro territorio. Pensare che una fetta ampia di questa popolazione riceva informazioni adeguate già solo nel 71% dei casi − anche se più elevata rispetto ad altre nazioni europee ed extraeuropee −, e che poi solo una piccolissima parte di questi pazienti aderisca correttamente alle raccomandazioni è preoccupante. Un valore aggiunto a tal proposito può essere dato dalle farmacie, dove al paziente possono essere ricordate incidentalmente le poche ma semplici regole per effettuare correttamente ed efficacemente l’automisurazione domiciliare. Le farmacie, infatti, rappresentano una sede ideale per veicolare, in modo professionale e credibile, i messaggi di prevenzione in tutte le fasce di popolazione (1-2). Questo, unitamente alla facile reperibilità e al basso costo di strumenti di automisurazione validati ed efficaci, può costituire un enorme vantaggio atto a migliorare l’automisurazione domiciliare della pressione in pazienti con ipertensione arteriosa.

Bibliografia

- Ferri, C. & Ferri, L. Importanza della misurazione della pressione arteriosa nel paziente iperteso in cui coesistono altre patologie. Ruolo chiave del farmacista attraverso aderenza, persistenza e campanelli di allarme. Patient and Cardiovascular Risk. Anno XIV – N. 1, Marzo 2022, Mediabout S.r.l. Editore

- Desideri, G. Prevenzione cardiovascolare: il valore aggiunto delle farmacie. Patient and Cardiovascular Risk. Anno XIV – N. 2, Giugno 2022, Mediabout S.r.l. Editore

- Terranova, L., Provoli, E., Tosoni, P., Brocco, M., Pedelini, F., Cecchini G. Importanza dell’automisurazione domiciliare della pressione arteriosa nella gestione ottimale dell’ipertensione nell’anziano. Patient and Cardiovascular Risk. Anno XIV – N. 3, Settembre 2022, Mediabout S.r.l. Editore

- Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., Clement, D. L., Coca, A., de Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, S. E., Kreutz, R., Laurent, S., … Brady, A. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertensionThe Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal, 39(33), 3021–3104. https://doi.org/10.1093/EURHEARTJ/EHY339

- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., … Hundley, J. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical practice guidelines. Hypertension, 71(6), E13–E115. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065/-/DC2

- Parati, G., Stergiou, G. S., Bilo, G., Kollias, A., Pengo, M., Ochoa, J. E., Agarwal, R., Asayama, K., Asmar, R., Burnier, M., Sierra, A. D. la, Giannattasio, C., Gosse, P., Head, G., Hoshide, S., Imai, Y., Kario, K., Li, Y., Manios, E., … Mancia, G. (2021). Home blood pressure monitoring: methodology, clinical relevance and practical application: a 2021 position paper by the Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability of the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension, 39(9), 1742. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002922

- Bliziotis, I. A., Destounis, A., & Stergiou, G. S. (2012). Home versus ambulatory and office blood pressure in predicting target organ damage in hypertension: A systematic review and meta-analysis. Journal of Hypertension, 30(7), 1289–1299. https://doi.org/10.1097/HJH.0B013E3283531EAF

Related papers

Lo scenario della medicina attuale è caratterizzato da elementi di complessità generale inimmaginabili due decenni fa ed in grado di rendere molto più difficile la pratica clinica giornaliera. In particolare, la coesistenza di multiple condizioni passibili di un trattamento farmacologico nello stesso soggetto condiziona in maniera forzata alcune delle scelte terapeutiche spingendo alla ricerca di [more info]

Premessa Nell’ultimo decennio l’orizzonte della terapia ipolipemizzante si è arricchita di formidabili strumenti terapeutici quali ezitimibe, inibitori della proteina PCSK9 (PCSK9i) e acido bempedoico. Gli studi su queste molecole hanno permesso non solo di dimostrarne l’efficacia, ma hanno fornito importanti informazioni sull’importanza dell’abbassamento delle LDL nella riduzione del rischio cardiovascolare (CV) e costituiscono la base [more info]

Colesterolemia subottimale come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari Il miglioramento delle abitudini alimentari e l’ottimizzazione dei livelli di colesterolo LDL nel sangue – fattore causale e cumulativo - sembrano essere strumenti efficaci per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari su base aterosclerotica, che ancora oggi rappresentano una delle principali cause di morte e [more info]