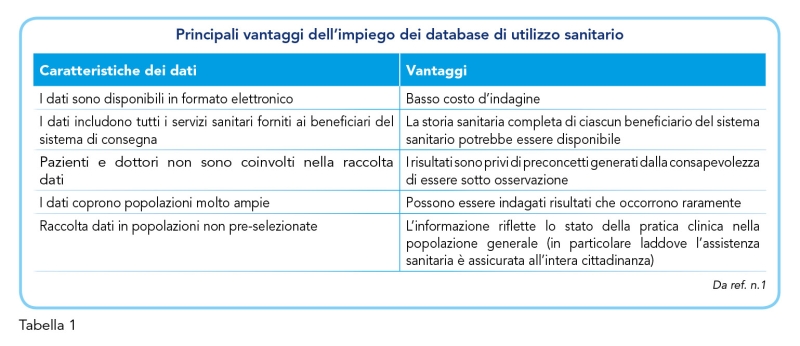

Nella tradizione clinica la procedura diagnostica è incentrata sulla identificazione di malattia e sulla conseguente definizione di una soluzione terapeutica che possa risolvere il problema e restituire lo stato iniziale. Purtroppo, oggi questo sviluppo lineare della medicina clinica è fortemente ostacolato dalle caratteristiche dei pazienti per la presenza di multiple potenziali diagnosi nello stesso soggetto e per la complessità generale dei quadri clinici che solo raramente permettono di concludere il procedimento diagnostico con una restitutio ad integrum che è spesso sostituita da una modifica spesso instabile delle condizioni di cronicità clinica che spesso ingenera nuovi problemi e nuova complessità clinica. In questa situazione peculiare, ma inevitabile, qualsiasi suggerimento circa le strategie di intervento non può essere incentrato sulla valutazione sistematica della patologia, ma sull’inquadramento del paziente portatore di tale patologia tenendo conto che le modalità di presentazione della stessa saranno tanto più distanti dalla descrizione abituale quanto maggiore sarà il numero di patologie concomitanti e quanto più lunga sarà la durata di malattia. La evoluzione della clinica a partire dal paziente è sicuramente ovvia nella sua applicazione in quanto proprio il paziente è il generatore della necessità ed il bersaglio dell’intervento. Tuttavia, la totalità dei documenti di consenso disponibili è ancora incentrata a fornire soluzioni relative alla diverse modalità di presentazione della patologie più o meno complicate da condizioni concomitanti. Tutto ciò crea una sorta di raccolta di suggerimenti a compartimenti stagni che appaiono più didascalici che praticamente utilizzabili e più adeguati ad una trattazione sistematica della materia più che a fornire informazioni di utilizzo pratico. I documenti paradigmatici di questa mentalità sono le linee guida per la gestione della ipertensione arteriosa che dedicano moltissimo del loro spazio all’aspetto classificativo della patologia, alle modalità di misurazione della pressione arteriosa ed alle loro implicazioni di ordine diagnostico, alla definizione delle strategie generali di intervento in termini di modalità di impiego delle diverse molecole e alla descrizione della diverse condizioni associate alla ipertensione arteriosa con poche e limitate informazioni circa le modalità di intervento specifiche nelle popolazioni di pazienti descritte. Completamente assente è la informazione circa le modalità di approccio ai pazienti in cui la ipertensione si presenta in forma di comorbidità in associazione con condizioni largamente rappresentate nella popolazione ipertesa come le malattie psichiatriche, le malattie croniche infiammatorie, le malattie dell’apparato respiratorio e quelle neurologiche ad andamento cronico (es.m. di Parkinson e parkinsonismo in genere). Un cenno è riscontrabile nelle più recenti linee guida della International Society of Hypertension (ISH) che forniscono anche alcune indicazioni sull’uso preferenziale di determinate classi di farmaci in presenza di comorbidità e possono rappresentare il germe iniziale di documenti basati su quali pruncipi dei quali si avverte la necessità per il prossimo futuro. Naturamnete lo stallo da superare è il concetto inviolabile della dipendenza dei documenti di consenso dalla medicina delle evidenze, intesa in senso stretto come il prodotto di studi clinici controllati, la cui densità andrà progressivamente a ridursi a fronte proprio della impossibilità di prevedere tutte le possibili variabili nella popolazione oggetto dello studio. La soluzione a questo problema potrebbe essere una crescita esponenziale delle evidenze di “tipo C” dette anche Expert Opinion che rappresentano comunque una interpretazione arbitraria della realtà sulla base della esperienza. Per contro, una opinione più corretta e motivata potrebbe derivare da un uso adeguato degli studi osservazionali che raccolgono grandi popolazioni di pazienti reali con le loro caratteristiche di fondo e identificabili a partire dalla analisi del paziente e non della patologia valutando in maniera diretta l’impatto della complessità sul parametro oggetto di valutazione. Naturalmente questo approccio non ha la precisione classificativa degli studi controllati (tabella 1) e può essere soggetto ad una serie di aggiustamenti ed accorgimenti per impedire l’effetto confondente di fattori di confusione legati alla popolazione ed alle sue caratteristiche di base, ma questi aspetti possono essere mitigati applicando regole di aggiustamento basate sulle dimensioni della popolazione e sulla stratificazione per l’impatto delle condizioni concomitanti in modo da derivare informazioni su una popolazione sfaccettata e multiforme che corrisponde più strettamente alla pratica clinica giornaliera che oggi è oggetto di una regressione di conoscenze ed una ripresa di concetti di autarchia ed arbitrarietà decisionale che solo la osservazione attenta del “paziente” come bersaglio simultaneo della clinica e della ricerca può evitare.

Bibliografia

- Corrao G, Mancia G Research strategies in treatment ofhypertension: value of retrospective real-life data. Eur Heart J 2022

Related papers

La pubblicazione recente di alcuni lavori scientifici basati sulle risultanze di alcuni osservatori epidemiologi mondiali, ha riportato alla ribalta il ruolo chiave delle malattie cardiovascolari come prima causa di morte e disabilità, non solo nel presente, ma anche nel futuro proiettato oggi al 2050 con un incremento più o meno equamente distribuito tra le malattie [more info]

1) Lipoproteine ed aterosclerosi Le lipoproteine sono particelle composte da un nucleo ricco in esteri del colesterolo e trigliceridi (TG) circondati da colesterolo libero, fosfolipidi e apolipoproteine. Le lipoproteine plasmatiche vengono suddivise in varie classi (VLDL, IDL, LDL, HDL e chilomicroni) in base alle dimensioni, alla composizione lipidica e alle apolipoproteine presenti (Tabella 1). I [more info]

Introduzione Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità a livello globale, nonostante i progressi nella prevenzione e nel trattamento farmacologico. In questo contesto, l’adozione di strategie terapeutiche efficaci per la gestione dei fattori di rischio cardiovascolare è fondamentale. La combinazione farmacologica di farmaci con meccanismi d’azione complementari è diventata una pratica [more info]