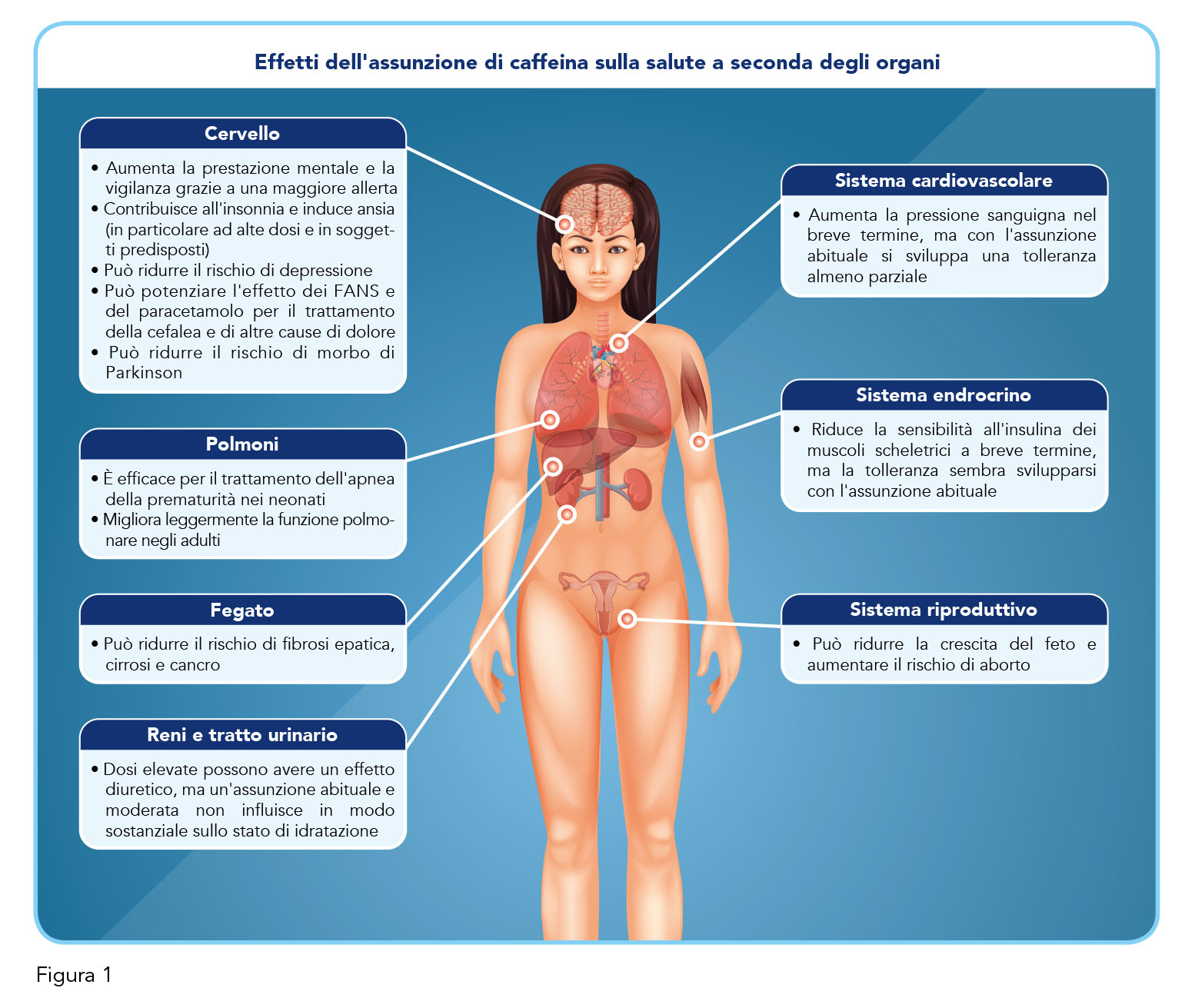

Una delle abitudini più diffuse nel mondo è quella di gustarsi un buon caffè al mattino appena svegli o durante la nostra giornata. Ciascuno di noi ricorda il piacere della interazione tra il sapore di una tazzina di caffè e quella spinta energica che riceviamo dal suo contenuto e che accompagna le attività della nostra giornata. Tuttavia, nonostante questo plebiscito di popolarità generalizzata, il consumo di caffè è stato sempre oggetto di acerrimi dibattiti tra i sostenitori delle sue proprietà taumaturgiche ed i detrattori che sostenevano in modo deciso, ma generico che “il caffè fa male”. Tutto ciò ha creato una sorta di “buridanismo” interiore per cui spesso alla attrazione verso una tazzina di caffè ha coinciso un comportamento auto-repressivo nel nome di una logica salutistica che non ha mai trovato sostegno nella letteratura scientifica degna di tale nome. Tuttavia il problema resta aperta nella mente della opinione pubblica che ancora si strugge per sapere la risposta al quesito cruciale: il caffè fa male e soprattutto, fa male al cuore? La risposta è decisamente no ed anzi le evidenze si muovono esattamente in senso contrario anche se la loro conoscenza da parte dell’esercito di potenziali consumatori resta assai limitata ed insicura. Per rendere più solita ed attuale la opinione nei confronti del dilemma tra caffè e salute in generale e cardiovascolare e sulla base di una ampia letteratura di rilevante qualità, possiamo cercare di rispondere ad alcune semplici domande con evidenti implicazioni pratiche per la nostra vita. Prima domanda: Il caffè può causare ipertensione? La risposta è no, la abitudine ad assumere caffè non assume il rischio relativo di misurare ipertensione per ogni aumento di una tazza/die. Seconda domanda: Il caffè peggiora il controllo della pressione? La risposta più attendibile è ancora no, ed una ampia metanalisi finalizzata a questa tematica dimostra come nella peggiore delle ipotesi il caffè determini un aumento medio della pressione di circa 1 mmHg in gran parte dovuto alla presenza di caffeina che rappresenta la componente del caffè con potenziali effetti vascolari anche se adattativi con la assunzione cronica e fortemente influenzati dalla genetica individuale del metabolismo della caffeina. Terza domanda: Il caffè altera il battito ed il ritmo cardiaco? La risposta è indubitabilmente no e la incidenza di aritmie cardiache di tipo ipercinetico, inclusa la fibrillazione atriale, non risulta influenzato dal consumo della magica bevanda. Al quarto posto tra i quesiti c’è l’aspetto più dibattuto e temuto: Il caffè aumenta il rischio di malattie cardiovascolari? Come sempre la risposta è negativa e sono disponibili una valanga di informazioni che sostengono proprio il contrario, ossia che i bevitori di caffè hanno una minore probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari con un gradiente di protezione che incrementa progressivamente passando da 0 a 5 e oltre tazzine al dì. L’italianissimo gruppo GISSI ha inoltre dimostrato come questo paradigma sia confermato anche nella popolazione con pregresso infarto miocardico mentre un paio di ampi studi americani condotti su svariate centinaia di migliaia di soggetti seguiti per due decenni ha confermato lo stesso risultato in termini di riduzione della mortalità per tutte le cause. La qualità e la quantità delle informazioni a direzione preventiva favorevole ha determinato un deciso cambio di rotta nella letteratura scientifica che oggi tende a suggerire la assunzione di caffè tre le misure di “healthy lifestyle”. Sull’onda innovativa della letteratura si è assistito ad un adeguamento delle linee guida cardiovascolari su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico ed in particolare le linee guide relative all’ambito della ipertensione arteriosa, diabete e prevenzione cardiovascolare suggeriscono gli effetti preventivi della assunzione di caffè. La quinta domanda che affligge i consumatori di caffè è la seguente: Il caffè aumenta il rischio di malattie non-cardiovascolari? Per l’ennesima volta la risposta è no e l’effetto appare di nuovo opposto con una costellazione di condizioni cliniche la cui incidenza e prognosi risulta migliorata dalla assunzione cromica di caffè. Tutto ciò è stata riassunto in maniera efficace in una revisione sul tema pubblicata pochi anni fa sul New England Journal of Medicine (1) che dimostra come la assunzione abituale di caffè alle dosi indicate in precedenza (4-5 tazzine/die) determini effetti favorevoli non solo a livello cardiovascolare ma anche epatico, metabolico, cerebrale, polmonare, renale e endocrino (figura 1).

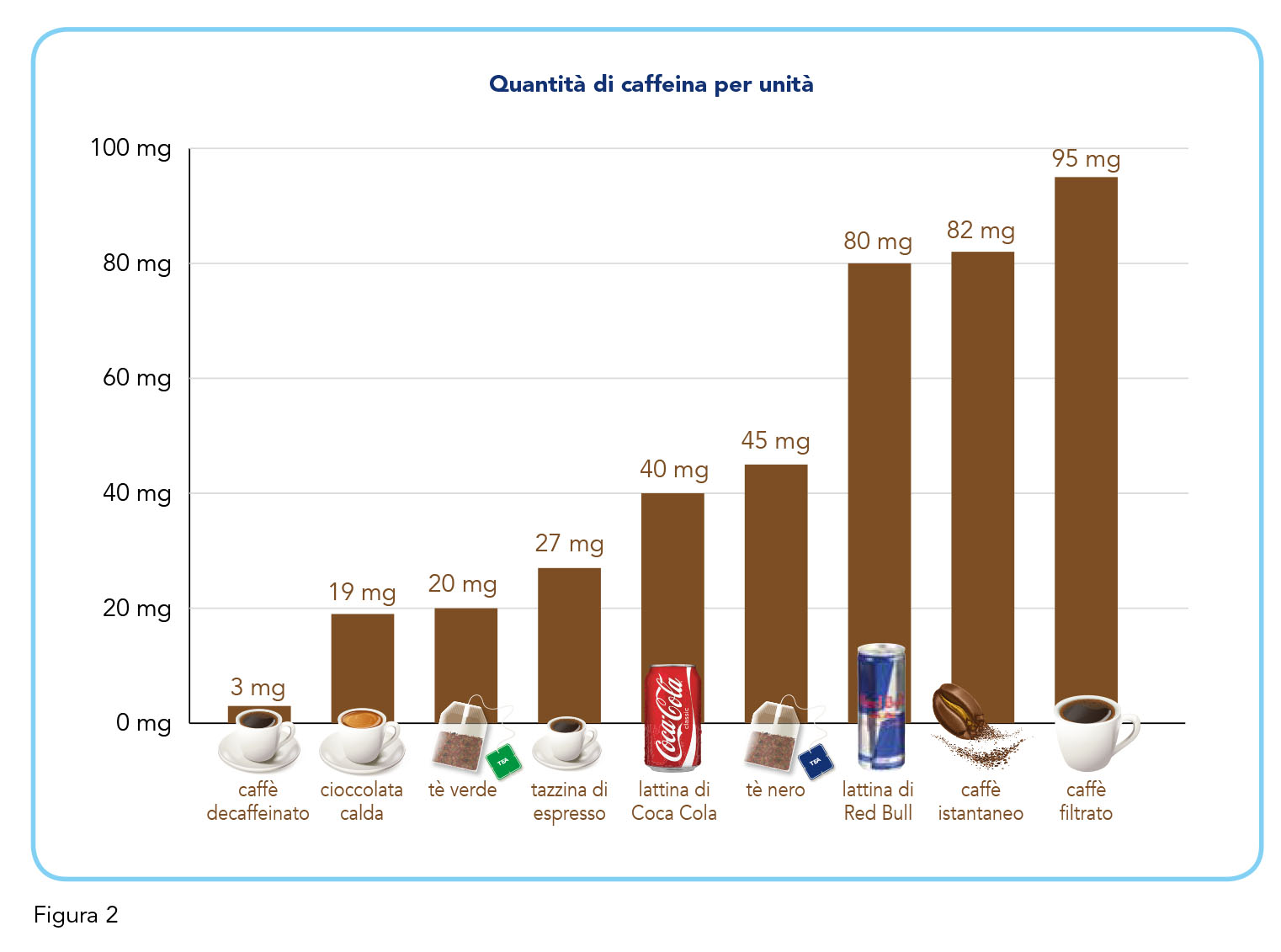

Il tutto in conseguenza del fatto che accanto alla caffeina si accumulano nel caffè molte altre sostanze ad azione prevalentemente antiossidante il cui impatto è prevalente rispetto alla caffeina in termini di salute generale. Questo spiega perché i dati favorevoli su rapporto tra assunzione di caffè e sopravvivenza siano confermati anche dopo la assunzione di caffè decaffeinato che rappresenta pertanto una valida alternativa nei soggetti ipersensibili a tale sostanza. Davanti a questa lista interminabile di effetti favorevoli della assunzione di caffè, una ulteriore domanda sorge spontanea: Il caffè genera effetti indesiderati? Questa volta la risposta è affermativa e gli effetti indesiderati sono caratteristici dei soggetti ipersensibili alla caffeina e sono rappresentati da insonnia, disturbi gastrici e talora un lieve cardiopalmo dopo la assunzione. Questi piccoli inconvenienti possono essere prevenuti assumendo caffè decaffeinato e privilegiando il ricorso a caffè espresso che rappresenta una sorta di equilibrio ideale tra il contenuto di caffeina (che comunque ha innegabili vantaggi sullo stato di veglia, attenzione e reattività psichica in ragione della sua natura xantinica) e di sostanze antiossidanti (Figura 2).

Quindi, per concludere, l’ultima domanda: a chi fa male il caffè? I caffè paradossalmente fa male a chi non lo beve, non solo perché non si può avvalere degli effetti protettivi di tale sostanza, ma perché la cessazione brusca della sua assunzione può generare una sindrome da astinenza caratterizzata da cefalea vasomotoria, sonnolenza ed astenia che è molto comune soprattutto nelle giornate non lavorative anche se raramente identificata come tale.

Quindi, ricordando che molta della tradizione alimentare nel mondo, ma soprattutto nel bacino del Mediterraneo è legata alla abitudine ad assumere caffè e che nella stessa area il parametro longevità è una caratteristica molto diffusa rispetto al mondo nord-europeo ed anglosassone, dobbiamo concludere che forse una parte non trascurabile del nostro privilegio esistenziale possa essere dovuta a questa abitudine, tanto comune da passare inosservata nella nostra vita, ma, probabilmente, tanto rilevante da condizionare la qualità della vita stessa.

Bibliografia

- van Dam, R. M., Hu, F. B., & Willett, W. C. (2020). Coffee, Caffeine, and Health. New England Journal of Medicine, 383(4), 369–378. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1816604

Una delle abitudini più diffuse nel mondo è quella di gustarsi un buon caffè al mattino appena svegli o durante la nostra giornata. Ciascuno di noi ricorda il piacere della interazione tra il sapore di una tazzina di caffè e quella spinta energica che riceviamo dal suo contenuto e che accompagna le attività della nostra giornata. Tuttavia, nonostante questo plebiscito di popolarità generalizzata, il consumo di caffè è stato sempre oggetto di acerrimi dibattiti tra i sostenitori delle sue proprietà taumaturgiche ed i detrattori che sostenevano in modo deciso, ma generico che “il caffè fa male”. Tutto ciò ha creato una sorta di “buridanismo” interiore per cui spesso alla attrazione verso una tazzina di caffè ha coinciso un comportamento auto-repressivo nel nome di una logica salutistica che non ha mai trovato sostegno nella letteratura scientifica degna di tale nome. Tuttavia il problema resta aperta nella mente della opinione pubblica che ancora si strugge per sapere la risposta al quesito cruciale: il caffè fa male e soprattutto, fa male al cuore? La risposta è decisamente no ed anzi le evidenze si muovono esattamente in senso contrario anche se la loro conoscenza da parte dell’esercito di potenziali consumatori resta assai limitata ed insicura. Per rendere più solita ed attuale la opinione nei confronti del dilemma tra caffè e salute in generale e cardiovascolare e sulla base di una ampia letteratura di rilevante qualità, possiamo cercare di rispondere ad alcune semplici domande con evidenti implicazioni pratiche per la nostra vita. Prima domanda: Il caffè può causare ipertensione? La risposta è no, la abitudine ad assumere caffè non assume il rischio relativo di misurare ipertensione per ogni aumento di una tazza/die. Seconda domanda: Il caffè peggiora il controllo della pressione? La risposta più attendibile è ancora no, ed una ampia metanalisi finalizzata a questa tematica dimostra come nella peggiore delle ipotesi il caffè determini un aumento medio della pressione di circa 1 mmHg in gran parte dovuto alla presenza di caffeina che rappresenta la componente del caffè con potenziali effetti vascolari anche se adattativi con la assunzione cronica e fortemente influenzati dalla genetica individuale del metabolismo della caffeina. Terza domanda: Il caffè altera il battito ed il ritmo cardiaco? La risposta è indubitabilmente no e la incidenza di aritmie cardiache di tipo ipercinetico, inclusa la fibrillazione atriale, non risulta influenzato dal consumo della magica bevanda. Al quarto posto tra i quesiti c’è l’aspetto più dibattuto e temuto: Il caffè aumenta il rischio di malattie cardiovascolari? Come sempre la risposta è negativa e sono disponibili una valanga di informazioni che sostengono proprio il contrario, ossia che i bevitori di caffè hanno una minore probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari con un gradiente di protezione che incrementa progressivamente passando da 0 a 5 e oltre tazzine al dì. L’italianissimo gruppo GISSI ha inoltre dimostrato come questo paradigma sia confermato anche nella popolazione con pregresso infarto miocardico mentre un paio di ampi studi americani condotti su svariate centinaia di migliaia di soggetti seguiti per due decenni ha confermato lo stesso risultato in termini di riduzione della mortalità per tutte le cause. La qualità e la quantità delle informazioni a direzione preventiva favorevole ha determinato un deciso cambio di rotta nella letteratura scientifica che oggi tende a suggerire la assunzione di caffè tre le misure di “healthy lifestyle”. Sull’onda innovativa della letteratura si è assistito ad un adeguamento delle linee guida cardiovascolari su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico ed in particolare le linee guide relative all’ambito della ipertensione arteriosa, diabete e prevenzione cardiovascolare suggeriscono gli effetti preventivi della assunzione di caffè. La quinta domanda che affligge i consumatori di caffè è la seguente: Il caffè aumenta il rischio di malattie non-cardiovascolari? Per l’ennesima volta la risposta è no e l’effetto appare di nuovo opposto con una costellazione di condizioni cliniche la cui incidenza e prognosi risulta migliorata dalla assunzione cromica di caffè. Tutto ciò è stata riassunto in maniera efficace in una revisione sul tema pubblicata pochi anni fa sul New England Journal of Medicine (1) che dimostra come la assunzione abituale di caffè alle dosi indicate in precedenza (4-5 tazzine/die) determini effetti favorevoli non solo a livello cardiovascolare ma anche epatico, metabolico, cerebrale, polmonare, renale e endocrino (figura 1).

Il tutto in conseguenza del fatto che accanto alla caffeina si accumulano nel caffè molte altre sostanze ad azione prevalentemente antiossidante il cui impatto è prevalente rispetto alla caffeina in termini di salute generale. Questo spiega perché i dati favorevoli su rapporto tra assunzione di caffè e sopravvivenza siano confermati anche dopo la assunzione di caffè decaffeinato che rappresenta pertanto una valida alternativa nei soggetti ipersensibili a tale sostanza. Davanti a questa lista interminabile di effetti favorevoli della assunzione di caffè, una ulteriore domanda sorge spontanea: Il caffè genera effetti indesiderati? Questa volta la risposta è affermativa e gli effetti indesiderati sono caratteristici dei soggetti ipersensibili alla caffeina e sono rappresentati da insonnia, disturbi gastrici e talora un lieve cardiopalmo dopo la assunzione. Questi piccoli inconvenienti possono essere prevenuti assumendo caffè decaffeinato e privilegiando il ricorso a caffè espresso che rappresenta una sorta di equilibrio ideale tra il contenuto di caffeina (che comunque ha innegabili vantaggi sullo stato di veglia, attenzione e reattività psichica in ragione della sua natura xantinica) e di sostanze antiossidanti (Figura 2).

Quindi, per concludere, l’ultima domanda: a chi fa male il caffè? I caffè paradossalmente fa male a chi non lo beve, non solo perché non si può avvalere degli effetti protettivi di tale sostanza, ma perché la cessazione brusca della sua assunzione può generare una sindrome da astinenza caratterizzata da cefalea vasomotoria, sonnolenza ed astenia che è molto comune soprattutto nelle giornate non lavorative anche se raramente identificata come tale.

Quindi, ricordando che molta della tradizione alimentare nel mondo, ma soprattutto nel bacino del Mediterraneo è legata alla abitudine ad assumere caffè e che nella stessa area il parametro longevità è una caratteristica molto diffusa rispetto al mondo nord-europeo ed anglosassone, dobbiamo concludere che forse una parte non trascurabile del nostro privilegio esistenziale possa essere dovuta a questa abitudine, tanto comune da passare inosservata nella nostra vita, ma, probabilmente, tanto rilevante da condizionare la qualità della vita stessa.

Bibliografia

- van Dam, R. M., Hu, F. B., & Willett, W. C. (2020). Coffee, Caffeine, and Health. New England Journal of Medicine, 383(4), 369–378. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1816604

Related papers

Lo scenario della medicina attuale è caratterizzato da elementi di complessità generale inimmaginabili due decenni fa ed in grado di rendere molto più difficile la pratica clinica giornaliera. In particolare, la coesistenza di multiple condizioni passibili di un trattamento farmacologico nello stesso soggetto condiziona in maniera forzata alcune delle scelte terapeutiche spingendo alla ricerca di [more info]

Premessa Nell’ultimo decennio l’orizzonte della terapia ipolipemizzante si è arricchita di formidabili strumenti terapeutici quali ezitimibe, inibitori della proteina PCSK9 (PCSK9i) e acido bempedoico. Gli studi su queste molecole hanno permesso non solo di dimostrarne l’efficacia, ma hanno fornito importanti informazioni sull’importanza dell’abbassamento delle LDL nella riduzione del rischio cardiovascolare (CV) e costituiscono la base [more info]

Colesterolemia subottimale come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari Il miglioramento delle abitudini alimentari e l’ottimizzazione dei livelli di colesterolo LDL nel sangue – fattore causale e cumulativo - sembrano essere strumenti efficaci per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari su base aterosclerotica, che ancora oggi rappresentano una delle principali cause di morte e [more info]