- Ipertensione: stato dell’arte

Uno studio dell’Imperial College di Londra, pubblicato su The Lancet nel 2021, afferma che il numero di adulti tra i 30 e i 79 anni affetti da ipertensione a livello globale è aumentato da 650 milioni a 1,28 miliardi negli ultimi trent’anni (1). L’ipertensione è un importante fattore di rischio modificabile, che aumenta significativamente la possibilità di sviluppare complicanze cardiovascolari, cerebrovascolari e renali (2,3). Ciononostante, sono oltre 700 milioni i soggetti ipertesi a non ricevere trattamento (4) e, tra quelli trattati, solo il 20-30% raggiunge i valori raccomandati di pressione sanguigna (2). L’ipertensione incontrollata è persistentemente responsabile della maggioranza delle malattie cardiovascolari tra cui infarto miocardico, ictus ischemico e insufficienza cardiaca congestizia, determinando così un elevato numero di decessi per cause cardiovascolari in vari Paesi, inclusa l’Italia (2,5). Le linee guida ESC/ESH hanno fissato, come valori soglia oltre cui si è definiti ipertesi, 140 mmHg per la pressione sistolica e 90 mmHg per la pressione diastolica (6). Il raggiungimento di valori al di sotto di questa soglia è raccomandato indipendentemente da genere d’appartenenza, età, etnia o condizione clinica concomitante (2).

Seguire una terapia antipertensiva previene morbilità e mortalità cardiovascolare ed è compito del clinico spronare il paziente affinché quest’ultimo aderisca al trattamento assegnatogli, incentivandolo inoltre a modificare il suo stile di vita e a prendersi cura delle condizioni di comorbilità che possono peggiorarne la salute complessiva e la qualità della vita. Circa la metà degli individui in terapia antipertensiva interrompe spontaneamente il farmaco prescritto, indipendentemente dal raggiungimento dei livelli pressori raccomandati, spesso anche a causa di una mancata tollerabilità nei confronti del farmaco assegnato (5). Scegliere il giusto farmaco per ogni paziente è infatti fondamentale e il clinico deve dunque conoscere e selezionare la terapia più adatta ad ogni situazione e caso clinico. Non solo esistono svariate classi di farmaci antipertensivi, con meccanismi d’azione ben distinti, ma vi è anche un’ampia scelta di composti all’interno di ciascuna di queste classi, e le specifiche proprietà di ciascuno di questi può determinare un diverso esito clinico. Tra gli agenti antipertensivi raccomandati in prima linea per il trattamento dell’ipertensione troviamo: gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (noti come ACE-inibitori), gli antagonisti del recettore dell’angiotensina (noti come sartani o ARBs, Angiotensin Receptor Blockers), i beta-bloccanti, i diuretici e, infine, i calcio-antagonisti, oggetto di approfondimento in questo numero di PCR.

- Farmaci calcio-antagonisti

I calcio-antagonisti sono tra i farmaci raccomandati in prima linea per il trattamento dell’ipertensione e delle comorbidità correlate, e sono ideali sia per l’utilizzo in monoterapia che in doppia o tripla combinazione con altri agenti antipertensivi (2). Essi agiscono sui canali voltaggio-dipendenti di tipo L degli ioni calcio – dove “L” sta per “long-lasting”, riferendosi alla durata dell’attivazione del canale – posizionati sulla membrana di cellule della muscolatura liscia dei vasi sanguigni e di cellule cardiache. Se stimolati, questi canali si aprono permettendo l’afflusso degli ioni calcio all’interno della cellula (depolarizzazione) e innescando la contrazione delle fibre di actina e miosina. I calcio-antagonisti (o bloccanti dei canali del calcio) bloccano, per l’appunto, l’apertura del canale inibendo lo stimolo alla contrazione. La scoperta di questa classe di farmaci è scaturita da uno studio farmacologico degli anni ’60 che valutava varie molecole per la dilatazione coronarica (7). I calcio-antagonisti agiscono rilassando le cellule muscolari lisce dei vasi sanguigni, favorendo la vasodilatazione, riducendo la resistenza vascolare e, perciò, riducendo la pressione sanguigna (8). Tale azione vasodilatatoria può inoltre favorire la natriuresi attraverso l’aumento del flusso sanguigno a livello renale, la dilatazione delle arteriole afferenti e l’aumento della pressione di filtrazione glomerulare (8–10). Vi sono oltretutto evidenze che i calcio-antagonisti interferiscano con l’attività a-adrenergica che regola la contrattilità della muscolatura liscia, meccanismo che potrebbe ulteriormente contribuire all’effetto vasodilatatorio di questa classe di farmaci (9,11,12).

I calcio-antagonisti sono una classe eterogenea, ne esistono infatti tre gruppi definiti dall’affinità ai canali del calcio vascolari e cardiaci. La classe attualmente più comune è quella degli agenti diidropiridinici, che agiscono prevalentemente come dilatatori dei vasi periferici; le altre due classi sono i fenilalchilaminici, attivi a livello cardiaco, e i benzotiazepinici, che hanno un profilo d’affinità intermedio (5). Nel corso degli anni, molti studi clinici hanno dimostrato la capacità dei calcio-antagonisti di ridurre mortalità e morbilità cardiovascolare (2). Lo studio Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe), ideato per valutare i benefici cardiovascolari dell’impiego di un calcio-antagonista appartenente al gruppo delle diidropiridine, è stato interrotto dopo circa 2 anni per l’evidente riduzione del tasso di complicanze cardiovascolari nel gruppo assegnato al trattamento attivo rispetto al placebo (13). Lo studio FEVER (Felodipine EVEnt Reduction) ha anch’esso dimostrato la sostanziale riduzione di eventi cardiovascolari gravi e di mortalità nei pazienti in trattamento con un altro calcio-antagonista diidropiridinico, rispetto al placebo (14). Nel confronto, invece, tra calcio-antagonisti e altri agenti antipertensivi, svariati studi hanno attestato la validità del beneficio di protezione cardiovascolare conseguente all’impiego di farmaci calcio-antagonisti. È il caso, ad esempio, degli studi STOP Hypertension-2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 Study), INSIGHT (International Nifedipine GITS Study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment) e SHELL (Systolic Hypertension in the Elderly), che hanno riportato un’efficacia antipertensiva e di prevenzione da ictus equivalente ad alcuni farmaci comunemente impiegati nel trattamento dell’ipertensione (15–17). Alcuni di questi studi prevedevano inoltre terapie combinate con più agenti antipertensivi, al fine di valutare le combinazioni più efficaci a questo scopo. In sintesi, i calcio-antagonisti hanno comprovate evidenze di riduzione di morbilità e di mortalità cardiovascolare, sia in monoterapia che in combinazione ad altri agenti antipertensivi, e sono per questo raccomandati per il trattamento dell’ipertensione dalle linee guida ESC/ESH (2,6). Insieme ai farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina, i calcio-antagonisti sono attualmente tra le strategie antipertensive più efficaci e meglio tollerate rispetto ad altre classi di farmaci (2). Come raccomandato dalle linee guida ESC/ESH, nei pazienti che non raggiungono i valori pressori target in monoterapia, calcio-antagonisti e farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina possono essere combinati al fine di ottenere un miglior controllo pressorio (6). In questo contesto, le due classi di farmaci esistono anche in singole formulazioni a combinazione fissa al fine di favorire l’aderenza alla terapia. Nei casi in cui anche il duplice approccio non dovesse rivelarsi sufficientemente efficace, è possibile passare a una triplice terapia che coniuga calcio-antagonisti, inibitori del sistema renina-angiotensina e diuretici, al fine di massimizzare l’azione sinergica per raggiungere l’efficacia antipertensiva attraverso molteplici meccanismi d’azione (6).

- Amlodipina

3.1. Indicazioni e posologia

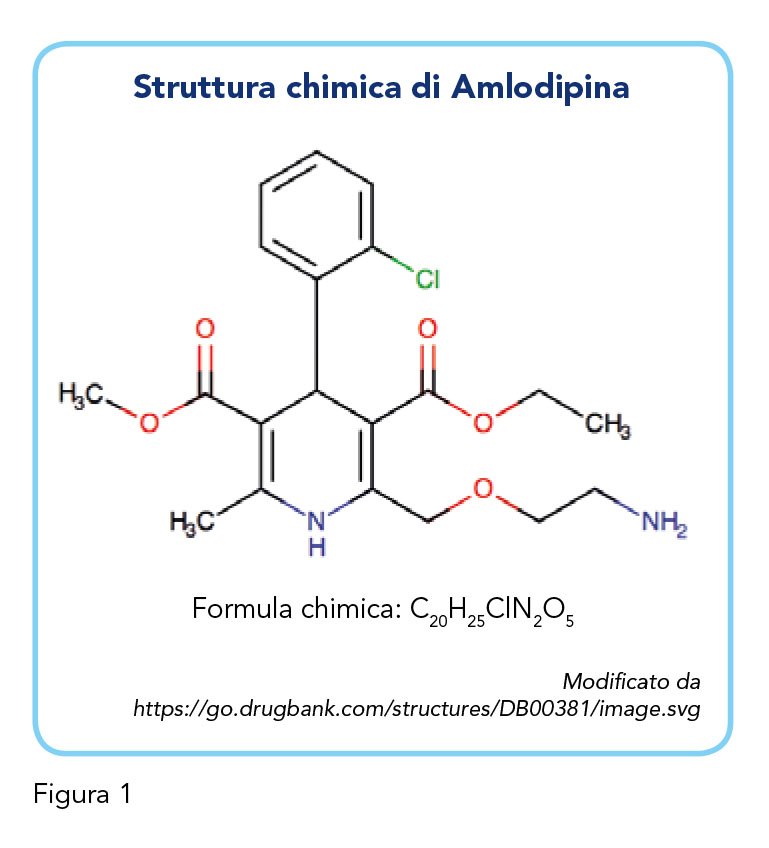

Amlodipina è un farmaco calcio-antagonista indicato per il trattamento dell’ipertensione, dell’angina pectoris cronica stabile e dell’angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal). Amlodipina appartiene al gruppo delle diidropiridine (struttura chimica nella Figura 1), molecole in grado di bloccare l’afflusso di ioni calcio attraverso la membrana plasmatica delle cellule muscolari vascolari e dei cardiomiociti inducendo un effetto vasodilatatorio.

Sia per i pazienti ipertesi che per quelli anginosi la dose iniziale consigliata corrisponde a 5 mg/die, dosaggio che può essere aumentato a 10 mg/die a seconda della risposta del singolo soggetto. Nel trattamento dell’ipertensione, Amlodipina viene impiegato in associazione con diuretici tiazidici, alfa- e beta-bloccanti o ACE-inibitori. Mentre, per quanto riguarda il contesto anginoso, Amlodipina viene utilizzata sia in monoterapia che in associazione ad altri farmaci dedicati al trattamento di questa patologia. Nei casi di angina refrattaria, Amlodipina viene utilizzata in concomitanza con nitrati e/o beta-bloccanti.

Vi sono alcune condizioni speciali in cui questo farmaco va somministrato con alcune cautele. È il caso dei pazienti con compromissione epatica, condizione che altera la farmacocinetica di Amlodipina prolungandone l’emivita e aumentando i valori di AUC. Poiché non sono state stabilite raccomandazioni sul dosaggio per questi pazienti, il trattamento con Amlodipina va iniziato alla dose più bassa, procedendo con cautela sia all’inizio che all’aumentare della dose. Questa posologia va anche seguita nei casi di compromissione grave, procedendo con aggiustamenti graduali del dosaggio e un attento monitoraggio. Il danno renale, invece, non influenza le concentrazioni plasmatiche di Amlodipina, in questi pazienti si raccomanda dunque l’impiego di dosaggi normali; si segnala però che Amlodipina non è un farmaco dializzabile. Anche nei pazienti anziani si raccomandano dosaggi normali, considerandone con cautela l’eventuale aumento posologico. Un’altra popolazione speciale sono i pazienti pediatrici tra 6 e 17 anni, in cui la monodose iniziale giornaliera raccomandata corrisponde a 2,5 mg ed è aumentabile a 5 mg solo se dopo 4 settimane di trattamento non sono stati raggiunti valori pressori adeguati. Non vi sono invece dati disponibili nei pazienti di età inferiore a 6 anni. Infine, i pazienti con insufficienza cardiaca vanno trattati con cautela poiché nello studio clinico PRAISE-2 (Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation 2) si è osservata una correlazione tra questo farmaco e una maggiore incidenza di casi di edema polmonare, rispetto al placebo, in questa categoria di pazienti (18).

3.2. Meccanismo d’azione

Amlodipina è un farmaco calcio-antagonista della classe delle diidropiridine, ossia molecole attive sui canali lenti del calcio e che antagonizzano l’azione di quest’ultimo. Amlodipina è uno dei calcio-antagonisti con più elevata selettività per i canali del calcio localizzati a livello vascolare, con conseguente beneficio farmacodinamico e farmacocinetico (2). Alcune analisi cristallografiche hanno dimostrato che Amlodipina e altre diidropiridine bloccano il poro del canale interagendo con la sua superficie esterna, rivolta verso i lipidi (7).

L’efficacia terapeutica di Amlodipina si manifesta grazie alla sua azione sulle cellule della muscolatura vascolare liscia e sui cardiomiociti, ove determina un rilassamento muscolare e, di conseguenza, un effetto antipertensivo. Diversamente, l’azione antianginosa di questo farmaco non è ancora del tutto compresa, ma si ritiene essere sempre correlata al suo effetto vasodilatatorio che agisce in particolar modo su: 1) arteriole periferiche, determinando una riduzione delle resistenze periferiche e quindi del lavoro del cuore a parità di frequenza (con conseguente minore richiesta di ossigenazione da parte dei tessuti e ridotto consumo di energia), e 2) arterie e arteriole coronariche, aumentando l’apporto di ossigeno al miocardio anche nelle regioni ischemiche.

La sua efficacia antipertensiva è ancora evidente dopo 24 ore dalla monosomministrazione giornaliera, sia in clino che ortostatismo. Grazie alla sua azione graduale, Amlodipina non è correlata a eventi di ipotensione acuta. Nei pazienti con angina, la monodose giornaliera aumenta il tempo di esercizio totale, di insorgenza di un attacco anginoso, di comparsa del sottodislivellamento di 1 mm del segmento ST nell’elettrocardiogramma e diminuisce sia la frequenza di attacchi anginosi che il consumo di nitroglicerina.

Infine, Amlodipina sembrerebbe avere ulteriori effetti biologici non mediati dalla riduzione della pressione arteriosa. Secondo una revisione della letteratura (19), Amlodipina svolgerebbe un’attività anti-aterosclerotica attraverso: un’azione antiossidante, il rimodellamento delle membrane delle cellule muscolari lisce, l’inibizione della proliferazione e della migrazione delle cellule muscolari lisce, l’inibizione dell’apoptosi endoteliale in seguito a trattamento con citochine, l’aumento della produzione di ossido nitrico endoteliale, la modulazione dell’espressione genica e l’inibizione dell’espressione di alcune metalloproteasi. Evidenze di rallentamento del processo di ispessimento vascolare ad opera di Amlodipina sono state riportate nello studio CAMELOT (20), che messo a confronto questo calcio-antagonista sia con un placebo che un farmaco ACE-inibitore (si veda sezione 3.5). Molti degli effetti pleiotropici di Amlodipina precedentemente descritti non sono comuni a tutti gli altri calcio-antagonisti (19), rendendo questo un farmaco dalle peculiari proprietà farmacodinamiche.

3.3. Farmacocinetica

L’assorbimento di Amlodipina avviene in modo graduale e non è alterato dall’assunzione di cibo. Il suo picco plasmatico viene raggiunto tra le 6 e le 12 ore dalla somministrazione e la biodisponibilità assoluta di Amlodipina è stata stimata tra il 64 e l’80%. Amlodipina mostra un volume di distribuzione pari a circa 21 L/kg e studi in vitro ne hanno dimostrato l’abilità di legare le proteine plasmatiche al 97,5%. Il metabolismo di Amlodipina è principalmente a carico del fegato, ragion per cui la compromissione epatica influisce negativamente sulla clearance del farmaco causandone un aumento nell’emivita e nella AUC fino al 40-60%. Allo stesso modo, i pazienti anziani e con scompenso cardiaco possono essere soggetti a questo tipo di variazioni. Nei pazienti pediatrici (tra 6 e 17 anni) la clearance orale tipica di Amlodipina corrisponde a 22,5 e 27,4 L/h, negli individui di genere maschile, e a 16,6 e 21,3 L/h, negli individui di genere femminile. L’emivita di eliminazione plasmatica terminale di Amlodipina è di circa 35-50 ore, fenomeno che ne giustifica la somministrazione in monodose giornaliera. Il farmaco viene eliminato tramite urine per il 10% come molecola base e per il 60% come composti inattivi metabolizzati.

3.4. Sicurezza e tollerabilità

I possibili effetti avversi correlati all’impiego di Amlodipina sono perlopiù lievi, tra cui si annoverano sonnolenza, capogiri/cefalea, disturbi della vista, palpitazioni, vampate di calore, dispnea, disturbi gastro-intestinali (dolore addominale, nausea, diarrea/costipazione e dispepsia), gonfiore alle caviglie, crampi muscolari, affaticamento e astenia. In luce di alcuni di questi effetti avversi appena menzionati, Amlodipina può alterare la capacità di condurre veicoli e utilizzare macchinari.

Riguardo alle tematiche di fertilità, gravidanza e allattamento, vi sono alcune evidenze precliniche che vale la pena menzionare e considerare nell’impiego di Amlodipina. Alcuni dati su modelli animali riportano possibili alterazioni biochimiche reversibili negli spermatozoi, ma che attualmente non hanno riscontri clinici sulla fertilità nell’uomo. La sicurezza del farmaco in fase di gravidanza non è stata attualmente stabilita, e vi sono evidenze di una possibile tossicità ad alti dosaggi nei modelli animali; l’uso in gravidanza è dunque raccomandato solo in assenza di soluzioni alternative. Per quanto riguarda l’allattamento, è stata riscontrata l’escrezione di Amlodipina attraverso il latte materno, con un intervallo interquartile tra il 3 e il 15% della dose materna ricevuta dal feto.

Nell’utilizzo concomitante con altri farmaci, Amlodipina ha dimostrato interazione con gli induttori/inibitori del CYP3A4. L’impiego di inibitori di questo citocromo richiedono un attento monitoraggio clinico e un aggiustamento del dosaggio poiché possono aumentare l’esposizione ad Amlodipina con conseguente rischio di ipotensione. Altri farmaci con possibile interazione farmacologica con Amlodipina sono Tacrolimus, Ciclosporina, Simvastatina e gli inibitori di mTOR. Amlodipina non interferisce invece con Atorvastatina, Digossina o Warfarin.

Infine, Amlodipina è controindicata nei casi di: ipersensibilità al principio attivo, molecole analoghe o eccipienti presenti nella formulazione, ipotensione grave, shock (incluso shock cardiogeno), ostruzione dell’efflusso ventricolare sinistro e insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto del miocardio acuto.

3.5. Studi più rilevanti

- Studio CAMELOT: Amlodipina riduce l’insorgenza di eventi cardiovascolari rispetto a Enalapril e al placebo in pazienti normotesi con malattia coronarica

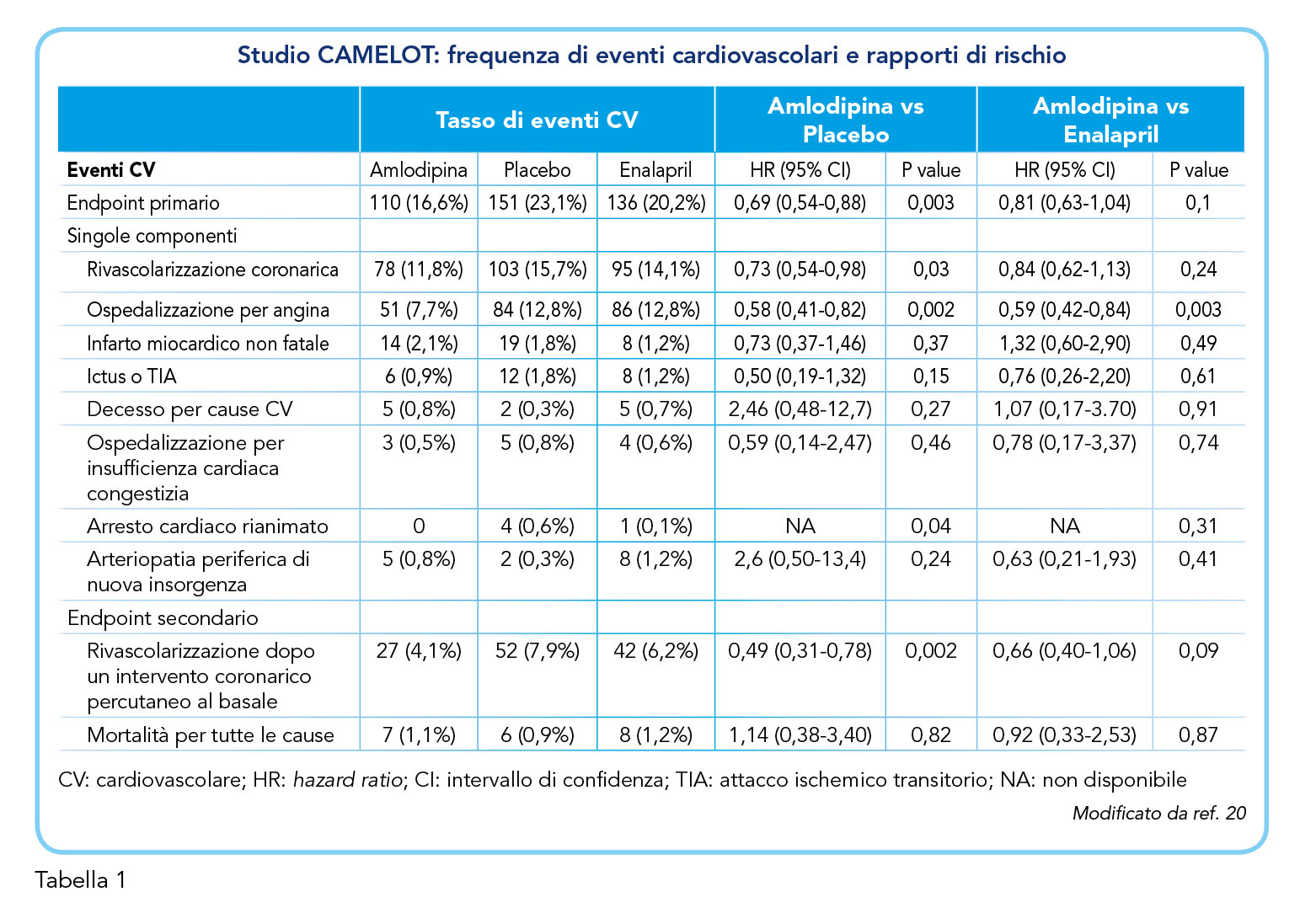

Lo studio CAMELOT (Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis) è uno studio in doppio cieco, randomizzato, multicentrico della durata di due anni e condotto a partire dal 1999 (20). La sua peculiarità è stata quella di reclutare pazienti normotesi (pressione diastolica < 100 mmHg) – categoria frequentemente esclusa da molti trial clinici – e con malattia coronarica, accertata mediante angiografia coronarica (stenosi > 20%). Il fine dello studio era valutare l’effetto di Amlodipina ed Enalapril, due agenti antipertensivi somministrati rispettivamente alle dosi di 5-10 mg e 10-20 mg, sull’insorgenza di eventi cardiovascolari avversi (morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, arresto cardiaco rianimato, rivascolarizzazione coronarica, ricovero per angina pectoris, ricovero per insufficienza cardiaca congestizia, ictus fatale o non fatale o attacco ischemico transitorio e qualsiasi nuova diagnosi di malattia vascolare periferica). Nello studio CAMELOT sono stati arruolati 1.997 pazienti di età compresa tra 32 e 82 anni, di cui 1.856 hanno completato il protocollo e 1.991 sono stati inclusi nell’analisi sull’efficacia. 663 pazienti sono stati randomizzati al gruppo Amlodipina, 673 al gruppo Enalapril e 655 al gruppo placebo. Tra questi pazienti, un’ampia maggioranza seguiva almeno una terapia concomitante, tra cui si annoverano statine, inibitori del sistema renina-angiotensina, diuretici, beta-bloccanti e acido acetilsalicilico.

Amlodipina ha rivelato un sostanziale beneficio cardiovascolare sia nei confronti del placebo che di Enalapril. Innanzitutto, è stata valutata l’efficacia antipertensiva che ha mostrato una riduzione significativa e comparabile dei livelli pressori nei gruppi assegnati ai due farmaci, pari a -4,8/-2,5 mmHg per Amlodipina e -4,9/-2,4 mmHg per Enalapril (sistolica/diastolica); mentre nel gruppo placebo si è osservato un aumento medio di +0,7/+0,6 mmHg rispetto ai valori di partenza. Amlodipina ha ridotto significativamente l’insorgenza di eventi cardiovascolari sia rispetto al placebo che a Enalapril: 110 eventi si sono verificati nel gruppo Amlodipina (16,6%), 136 nel gruppo Enalapril (20,2%) e 151 nel gruppo placebo (23,1%; vedi Tabella 1). La riduzione relativa del rischio di eventi cardiovascolari con Amlodipina rispetto al placebo è risultata dunque del 31%, a indicare che per ogni 16 pazienti trattati con Amlodipina vi era in media 1 evento cardiovascolare avverso evitato nel corso dei 2 anni (20). In particolare, si è osservata un’ampia riduzione del rischio di rivascolarizzazione coronarica (-27,4%; 78 eventi nel gruppo Amlodipina vs 103 nel gruppo placebo; p = 0,03), di ospedalizzazione per angina (-42%; 51 eventi nel gruppo Amlodipina vs 84 eventi nel gruppo placebo; p = 0,002), di infarto miocardico non fatale (-26%; 14 eventi nel gruppo Amlodipina vs. 19 eventi nel gruppo placebo; p = 0,37) e di ictus o attacco ischemico transitorio (-50,4%; 6 eventi nel gruppo Amlodipina vs 12 eventi nel gruppo placebo; p = 0,15). Tra le singole componenti dell’endpoint primario, solo il tasso di ospedalizzazione per angina ha mostrato una differenza statisticamente significativa tra Amlodipina ed Enalapril (Tabella 1).

In aggiunta, un sottogruppo di 274 pazienti è stato sottoposto ad ecografia intravascolare, o IVUS (IntraVascular UltraSound), per determinare gli eventuali effetti anti-aterosclerotici dei due farmaci in analisi (91 pazienti assegnati al gruppo Amlodipina, 88 al gruppo Enalapril e 95 al gruppo placebo). I pazienti trattati con Amlodipina hanno mostrato un significativo rallentamento della progressione aterosclerotica, per una variazione del volume dell’ateroma dello 0,5% contro l’1,3% del gruppo placebo. Sebbene anche il gruppo Enalapril abbia mostrato un rallentamento nella progressione dell’aterosclerosi (variazione del volume dell’ateroma dello 0,8%) questo – differentemente da Amlodipina – non è risultato statisticamente significativo nei confronti del placebo.

In conclusione, la somministrazione di Amlodipina in pazienti normotesi con malattia coronarica risulta efficace nel prevenire l’insorgenza di eventi cardiovascolari avversi, la sua efficacia si è rivelata superiore a quella di Enalapril presumibilmente grazie alle proprietà anti-ischemiche tipicamente associate ad Amlodipina, che è infatti indicata nel trattamento dell’angina (20).

- Studio ASCOT-BPLA: il regime antipertensivo a base di Amlodipina e Perindopril svolge una migliore azione cardioprotettiva rispetto al regime a base di Atenololo e Bendroflumetiazide

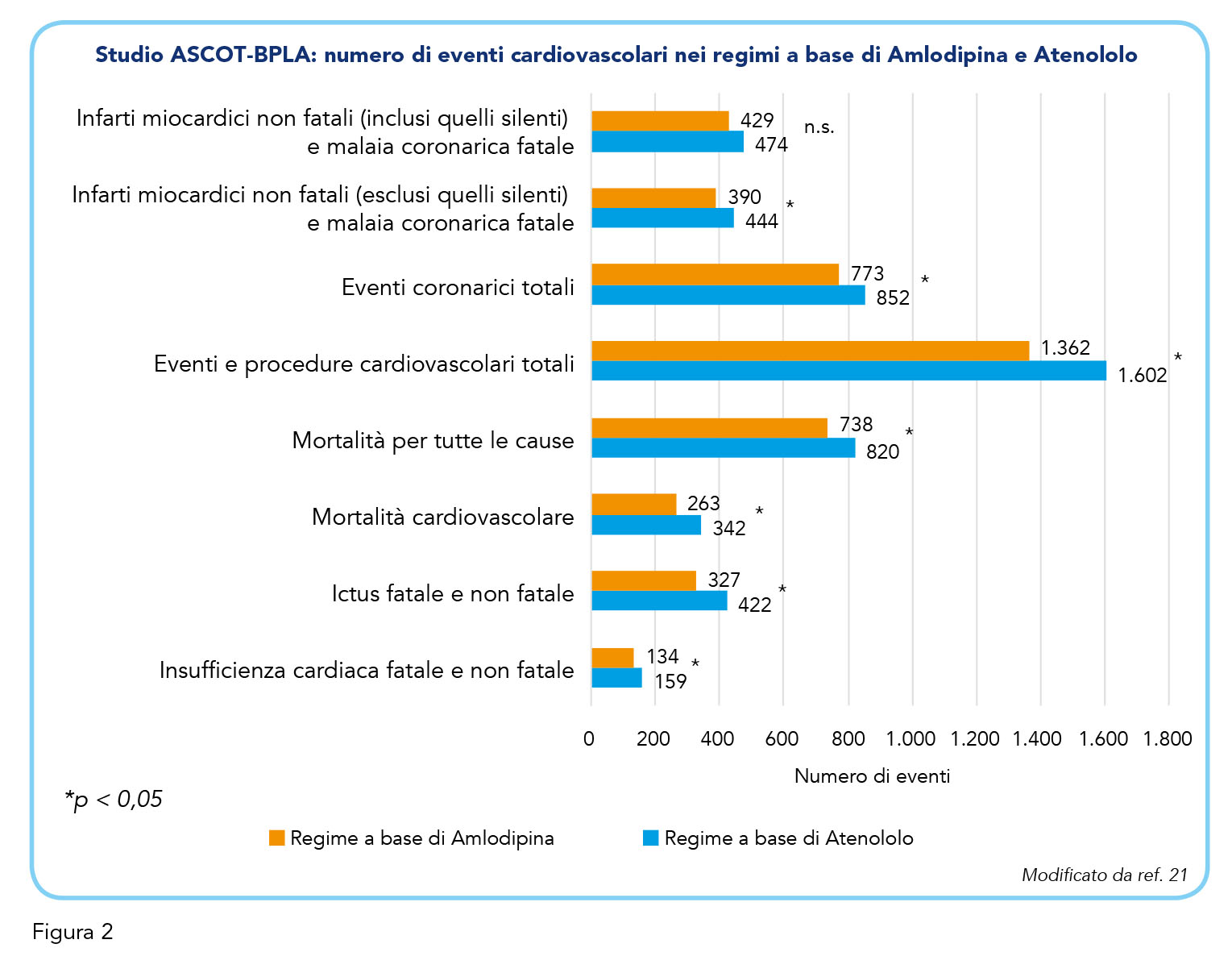

Lo studio ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm) è stato un ampio studio clinico controllato, randomizzato, multicentrico, prospettico che ha coinvolto 19.257 pazienti ipertesi di età compresa tra 40 e 79 anni e condotto a partire da Febbraio 1998 (21). I pazienti inclusi in questo studio dovevano presentare almeno tre dei seguenti fattori di rischio cardiovascolare: ipertrofia ventricolare sinistra, altre anomalie evidenziate dall’elettrocardiogramma, diabete mellito di tipo 2, arteriopatia periferica, precedente ictus o attacco ischemico transitorio, sesso maschile, età ≥ 55 anni, microalbuminuria o proteinuria, tabagismo, rapporto colesterolo plasmatico totale/colesterolo HDL ≥ 6 e storia familiare di malattia coronarica prematura. Lo studio ASCOT-BPLA mirava a valutare e confrontare gli effetti a lungo termine dei due regimi antipertensivi sull’infarto miocardico non fatale e sulla malattia coronarica fatale. I due regimi terapeutici a confronto erano basati uno su Amlodipina 5-10 mg (n=9.639), con la possibilità di aggiungere Perindopril 4-8 mg secondo necessità, e uno su Atenololo 50-100 mg (n=9.618), con la possibilità di aggiungere Bendroflumetiazide 1,25-2,5 mg e potassio secondo necessità.

Lo studio è stato interrotto prematuramente dopo 5,5 anni, a Ottobre 2004, poiché i pazienti assegnati al regime a base di Atenololo presentavano una mortalità significativamente più elevata, nonché esiti peggiori in diversi fattori secondari rispetto a quelli assegnati al regime a base di Amlodipina. In termini di efficacia antipertensiva, il 53% di tutti soggetti coinvolti ha raggiunto i valori pressori target indipendentemente dal gruppo di trattamento. Lungo tutta la durata dello studio, i pazienti assegnati al regime basato su Amlodipina hanno mostrato valori pressori mediamente inferiori rispetto al regime a base di Atenololo – in particolare al terzo mese di trattamento – per una differenza media di 2,7/1,9 mmHg (sistolica/diastolica).

L’endpoint primario è stato valutato come il tasso combinato di infarto miocardico non fatale (compreso quello silente) e di malattia coronarica fatale, e si è manifestato negli individui assegnati al gruppo Amlodipina con una frequenza inferiore del 10% rispetto ad Atenololo, differenza che non ha però raggiunto la significatività statistica (Figura 2). Significativa è stata invece la riduzione del rischio relativo di tutti gli endpoint secondari nel gruppo assegnato ad Amlodipina (Figura 2), ossia: infarto miocardico non fatale (escluso quello silente) e malattia coronarica fatale (-13%; p = 0,0458), eventi coronarici totali (-13%; p = 0,0070), eventi e procedure cardiovascolari totali (-16%; p < 0,0001), mortalità per tutte le cause (-11%; p = 0,0247), mortalità per cause cardiovascolari (-24%; p = 0,0010) e totalità degli ictus fatali e non fatali (-23%; p = 0,0003). Amlodipina ha inoltre ridotto il rischio relativo di alcuni tra gli endpoint terziari valutati quali quello di angina instabile (-32%; p = 0,0115), di malattia arteriosa periferica (-35%; p = 0,0001) e di diabete di nuova insorgenza (-30%; p < 0,0001).

In conclusione, lo studio ASCOT-BPLA ha mostrato tassi significativamente inferiori di eventi coronarici e di ictus nei soggetti a cui è stato somministrato un regime a base di Amlodipina rispetto a quelli a cui è stato assegnato un regime a base di Atenololo. Un’analisi di compendio ha valutato quali variabili contribuissero maggiormente alla variazione del rischio tra i due bracci di trattamento: la variazione della pressione arteriosa è risultata essere il principale fattore contribuente alla ridotta insorgenza di ictus, mentre la variazione dei livelli di colesterolo HDL si è evidenziata come principale fattore contribuente all’insorgenza di eventi coronarici.

- Studio ACCOMPLISH: l’aggiunta di Amlodipina al trattamento antipertensivo con Benazepril risulta più efficace dell’aggiunta di Idroclorotiazide nel prevenire mortalità e morbilità cardiovascolari

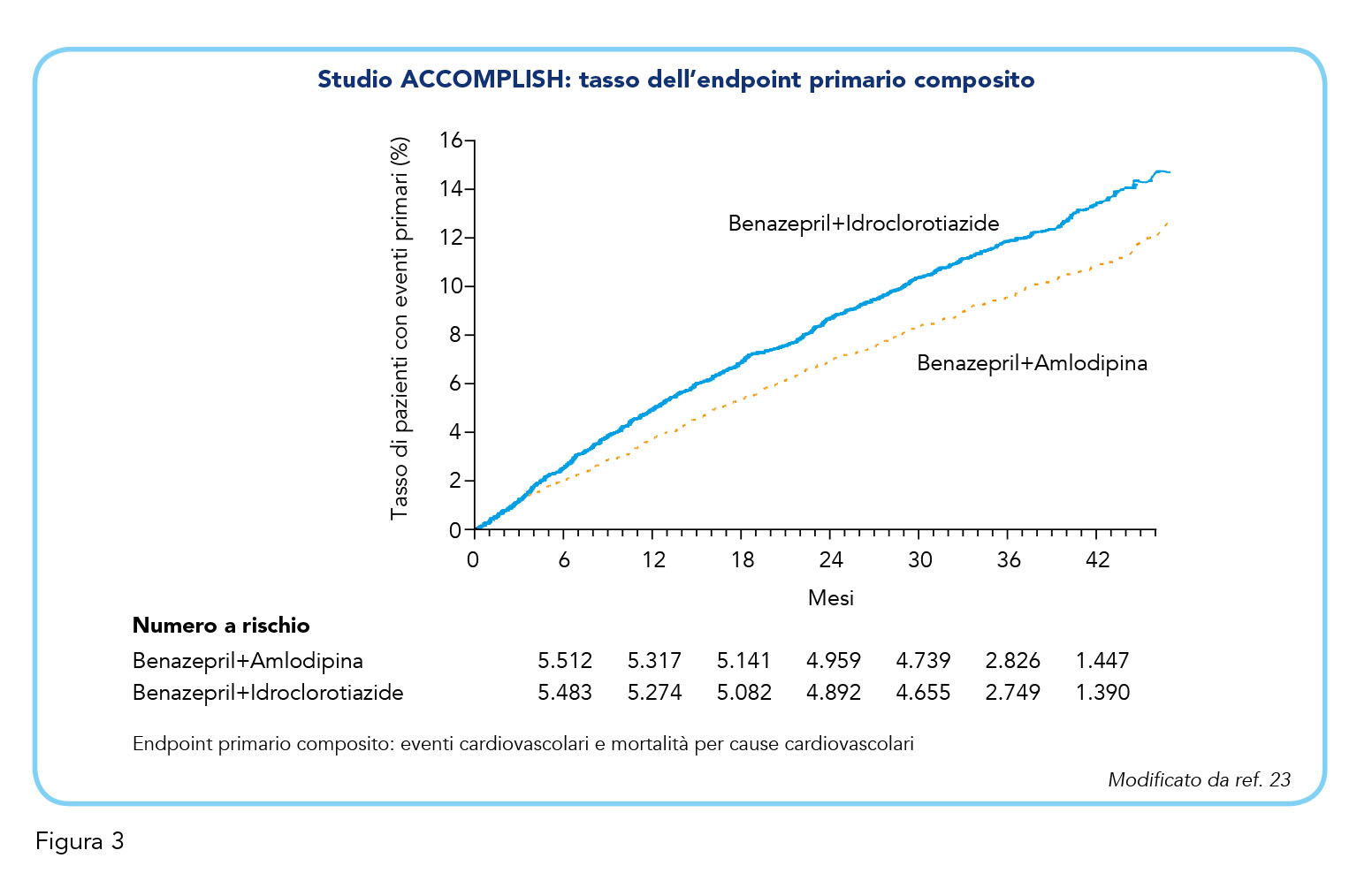

Lo studio ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) è uno studio randomizzato, multicentrico e in doppio cieco che ha confrontato i tassi di morbilità e mortalità per cause cardiovascolari nel trattamento con Benazepril, un ACE-inibitore, combinato ad Amlodipina o Idroclorotiazide, un diuretico, entrambi formulati in una compressa singola con l’ACE-inibitore e somministrati a soggetti ipertesi ad alto rischio di eventi cardiovascolari (23). La sperimentazione è stata interrotta precocemente dopo un follow-up di circa 36 mesi a causa della documentata superiorità della combinazione Benazepril+Amlodipina rispetto a Benazepril+Idroclorotiazide. Lo studio ACCOMPLISH ha avuto luogo in 548 centri tra Ottobre 2003 e Maggio 2005. Sono stati inclusi pazienti che presentavano una delle seguenti caratteristiche: storia di eventi coronarici, infarto del miocardio, rivascolarizzazione o ictus, funzionalità renale compromessa, malattia arteriosa periferica, ipertrofia ventricolare sinistra o diabete mellito. 5.744 pazienti sono stati assegnati al gruppo Benazepril+Amlodipina e 5.762 al gruppo Benazepril+Idroclorotiazide; l’età media corrispondeva a 68,4 anni.

Durante il corso dello studio, il regime a base di Benazepril+Amlodipina ha mostrato valori pressori significativamente inferiori a quelli del gruppo Benazepril+Idroclorotiazide, per una differenza media di 0,9/1,1 mmHg (valori medi di sistolica/diastolica a fine studio: 131,6/73,3 mmHg nel gruppo Benazepril+Amlodipina vs 132,5/74,4 mmHg nel gruppo Benazepril+Idroclorotiazide). 75,4% dei pazienti assegnati a Benazepril+Amlodipina hanno raggiunto i valori pressori richiesti (< 140/90 mmHg) contro i 72,4% del gruppo di confronto. L’endpoint primario, definito come il composito di un evento cardiovascolare e della morte per cause cardiovascolari, si è verificato in 552 pazienti del gruppo Benazepril+Amlodipina (9,6%) rispetto ai 679 del gruppo Benazepril+Idroclorotiazide (11,8%) per una riduzione del rischio relativo di endpoint primario pari al 19,6% nel gruppo assegnato a Benazepril+Amlodipina (Figura 3). Anche gli endpoint secondari hanno mostrato una frequenza inferiore nel gruppo Benazepril+Amlodipina; si è infatti osservata una riduzione del rischio composito relativo di morte per cause cardiovascolari e infarto o ictus non fatali pari al 21,2% (Benazepril+Amlodipina: 288 eventi vs Benazepril+Idroclorotiazide: 364 eventi), oltre che una riduzione del rischio relativo di eventi cardiovascolari totali pari al 17,4% (Benazepril+Amlodipina: 494 eventi vs Benazepril+Idroclorotiazide: 592 eventi).

Nel complesso, il regime farmacologico a base di Benazepril+Amlodipina ha dimostrato una valida efficacia nel controllo pressorio e sostanziali benefici a livello di outcome cardiovascolare, superiori al regime basato su Benazepril+Idroclorotiazide.

Conclusioni

Amlodipina è un farmaco antipertensivo appartenente alla classe dei calcio-antagonisti e al gruppo delle diidropiridine. Questa molecola blocca l’afflusso di calcio nelle cellule muscolari vascolari e nei cardiomiociti, inibendo lo stimolo alla vasocostrizione, favorendo il rilassamento delle resistenze muscolari periferiche e riducendo la pressione sanguigna. Per queste sue proprietà, Amlodipina è indicata nel trattamento di ipertensione e angina pectoris (sia di tipo cronico stabile che in conseguenza a vasospasmo). A differenza di altri agenti antipertensivi, Amlodipina ha mostrato proprietà anti-ischemiche e anti-aterosclerotiche che lo rendono peculiare nel panorama dell’armamentario terapeutico a disposizione dei clinici per il trattamento dell’ipertensione. Amlodipina è un farmaco ben tollerato i cui principali effetti avversi sono generalmente lievi e la cui somministrazione non è correlata al rischio di ipotensione acuta, grazie alla sua azione graduale e duratura. Nei pazienti anziani o con danno renale (eccetto se dializzati, casi in cui il farmaco non è impiegato) non sono richiesti aggiustamenti posologici per l’utilizzo di Amlodipina, mentre questa va impiegata con cautela nei pazienti con compromissione epatica poiché l’organo responsabile del suo metabolismo è il fegato. Amlodipina è stata testata in vari ampi studi clinici che ne hanno dimostrato l’efficacia di riduzione di mortalità e morbilità cardiovascolare sia a confronto di gruppi di controllo non trattati che di gruppi assegnati ad altri agenti antipertensivi comunemente impiegati nella pratica clinica. Amlodipina svolge un controllo pressorio comparabile e talvolta superiore a quello di altri agenti antipertensivi, e viene inoltre impiegato in combinazione con farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina per attuare un’azione sinergica che opera un controllo pressorio attraverso meccanismi d’azione differenti.

Bibliografia

- Zhou B, Carrillo-Larco RM, Danaei G, Riley LM, Paciorek CJ, Stevens GA, et al. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. The Lancet. 2021 Sep 11;398(10304):957–80.

- Tocci G, Battistoni A, Passerini J, Musumeci MB, Francia P, Ferrucci A, et al. Calcium channel blockers and hypertension. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2015 Mar;20(2):121–30.

- Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R, Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002 Dec 14;360(9349):1903–13.

- More than 700 million people with untreated hypertension [Internet]. World Health Organization (WHO); 2021. Available from: https://www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension

- Volpe M. Calcium Channel Blockers for the Clinical Management of Hypertension. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2018 Mar;25(1):1–3.

- Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2018 Oct;36(10):1953–2041.

- Godfraind T. Discovery and Development of Calcium Channel Blockers. Frontiers in Pharmacology [Internet]. 2017 [cited 2022 Sep 23];8. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00286

- Elliott WJ, Ram CVS. Calcium channel blockers. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011 Sep;13(9):687–9.

- Ambrosioni E, Borghi C. Calcium channel antagonists in hypertension. Am J Hypertens. 1989 Feb;2(2 Pt 2):90S-93S.

- Yokoyama S, Kaburagi T. Clinical effects of intravenous nifedipine on renal function. J Cardiovasc Pharmacol. 1983 Feb;5(1):67–71.

- van Zwieten PA, van Meel JC, Timmermans PB. Pharmacology of calcium entry blockers: interaction with vascular alpha-adrenoceptors. Hypertension. 1983;5(4 Pt 2):II8-17.

- Pasanisi F, Elliott HL, Meredith PA, Sumner DJ, Reid JL. Effect of calcium channel blockers on adrenergic and nonadrenergic vascular responses in man. J Cardiovasc Pharmacol. 1985;7(6):1166–70.

- Staessen JA, Fagard R, Thijs L, Celis H, Arabidze GG, Birkenhäger WH, et al. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet. 1997 Sep 13;350(9080):757–64.

- Liu L, Zhang Y, Liu G, Li W, Zhang X, Zanchetti A, et al. The Felodipine Event Reduction (FEVER) Study: a randomized long-term placebo-controlled trial in Chinese hypertensive patients. J Hypertens. 2005 Dec;23(12):2157–72.

- Dahlöf B, Hansson L, Lindholm LH, Scherstén B, Wester PO, Ekbom T, et al. STOP-Hypertension 2: a prospective intervention trial of “newer” versus “older” treatment alternatives in old patients with hypertension. Swedish Trial in Old Patients with Hypertension. Blood Press. 1993 Jun;2(2):136–41.

- Brown MJ, Palmer CR, Castaigne A, de Leeuw PW, Mancia G, Rosenthal T, et al. Morbidity and mortality in patients randomised to double-blind treatment with a long-acting calcium-channel blocker or diuretic in the International Nifedipine GITS study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment (INSIGHT). Lancet. 2000 Jul 29;356(9227):366–72.

- Malacco E, Mancia G, Rappelli A, Menotti A, Zuccaro MS, Coppini A, et al. Treatment of isolated systolic hypertension: the SHELL study results. Blood Press. 2003;12(3):160–7.

- Packer M, Carson P, Elkayam U, Konstam MA, Moe G, O’Connor C, et al. Effect of Amlodipine on the Survival of Patients With Severe Chronic Heart Failure Due to a Nonischemic Cardiomyopathy: Results of the PRAISE-2 Study (Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation 2). JACC: Heart Failure. 2013 Aug 1;1(4):308–14.

- Mason RP. Mechanisms of plaque stabilization for the dihydropyridine calcium channel blocker amlodipine: review of the evidence. Atherosclerosis. 2002 Dec;165(2):191–9.

- Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, Thompson PD, Ghali M, Garza D, et al. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA. 2004 Nov 10;292(18):2217–25.

- Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005 Sep 10;366(9489):895–906.

- Poulter NR, Wedel H, Dahlöf B, Sever PS, Beevers DG, Caulfield M, et al. Role of blood pressure and other variables in the differential cardiovascular event rates noted in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet. 2005 Sep 10;366(9489):907–13.

- Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, Dahlöf B, Pitt B, Shi V, et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med. 2008 Dec 4;359(23):2417–28.

- Ipertensione: stato dell’arte

Uno studio dell’Imperial College di Londra, pubblicato su The Lancet nel 2021, afferma che il numero di adulti tra i 30 e i 79 anni affetti da ipertensione a livello globale è aumentato da 650 milioni a 1,28 miliardi negli ultimi trent’anni (1). L’ipertensione è un importante fattore di rischio modificabile, che aumenta significativamente la possibilità di sviluppare complicanze cardiovascolari, cerebrovascolari e renali (2,3). Ciononostante, sono oltre 700 milioni i soggetti ipertesi a non ricevere trattamento (4) e, tra quelli trattati, solo il 20-30% raggiunge i valori raccomandati di pressione sanguigna (2). L’ipertensione incontrollata è persistentemente responsabile della maggioranza delle malattie cardiovascolari tra cui infarto miocardico, ictus ischemico e insufficienza cardiaca congestizia, determinando così un elevato numero di decessi per cause cardiovascolari in vari Paesi, inclusa l’Italia (2,5). Le linee guida ESC/ESH hanno fissato, come valori soglia oltre cui si è definiti ipertesi, 140 mmHg per la pressione sistolica e 90 mmHg per la pressione diastolica (6). Il raggiungimento di valori al di sotto di questa soglia è raccomandato indipendentemente da genere d’appartenenza, età, etnia o condizione clinica concomitante (2).

Seguire una terapia antipertensiva previene morbilità e mortalità cardiovascolare ed è compito del clinico spronare il paziente affinché quest’ultimo aderisca al trattamento assegnatogli, incentivandolo inoltre a modificare il suo stile di vita e a prendersi cura delle condizioni di comorbilità che possono peggiorarne la salute complessiva e la qualità della vita. Circa la metà degli individui in terapia antipertensiva interrompe spontaneamente il farmaco prescritto, indipendentemente dal raggiungimento dei livelli pressori raccomandati, spesso anche a causa di una mancata tollerabilità nei confronti del farmaco assegnato (5). Scegliere il giusto farmaco per ogni paziente è infatti fondamentale e il clinico deve dunque conoscere e selezionare la terapia più adatta ad ogni situazione e caso clinico. Non solo esistono svariate classi di farmaci antipertensivi, con meccanismi d’azione ben distinti, ma vi è anche un’ampia scelta di composti all’interno di ciascuna di queste classi, e le specifiche proprietà di ciascuno di questi può determinare un diverso esito clinico. Tra gli agenti antipertensivi raccomandati in prima linea per il trattamento dell’ipertensione troviamo: gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (noti come ACE-inibitori), gli antagonisti del recettore dell’angiotensina (noti come sartani o ARBs, Angiotensin Receptor Blockers), i beta-bloccanti, i diuretici e, infine, i calcio-antagonisti, oggetto di approfondimento in questo numero di PCR.

- Farmaci calcio-antagonisti

I calcio-antagonisti sono tra i farmaci raccomandati in prima linea per il trattamento dell’ipertensione e delle comorbidità correlate, e sono ideali sia per l’utilizzo in monoterapia che in doppia o tripla combinazione con altri agenti antipertensivi (2). Essi agiscono sui canali voltaggio-dipendenti di tipo L degli ioni calcio – dove “L” sta per “long-lasting”, riferendosi alla durata dell’attivazione del canale – posizionati sulla membrana di cellule della muscolatura liscia dei vasi sanguigni e di cellule cardiache. Se stimolati, questi canali si aprono permettendo l’afflusso degli ioni calcio all’interno della cellula (depolarizzazione) e innescando la contrazione delle fibre di actina e miosina. I calcio-antagonisti (o bloccanti dei canali del calcio) bloccano, per l’appunto, l’apertura del canale inibendo lo stimolo alla contrazione. La scoperta di questa classe di farmaci è scaturita da uno studio farmacologico degli anni ’60 che valutava varie molecole per la dilatazione coronarica (7). I calcio-antagonisti agiscono rilassando le cellule muscolari lisce dei vasi sanguigni, favorendo la vasodilatazione, riducendo la resistenza vascolare e, perciò, riducendo la pressione sanguigna (8). Tale azione vasodilatatoria può inoltre favorire la natriuresi attraverso l’aumento del flusso sanguigno a livello renale, la dilatazione delle arteriole afferenti e l’aumento della pressione di filtrazione glomerulare (8–10). Vi sono oltretutto evidenze che i calcio-antagonisti interferiscano con l’attività a-adrenergica che regola la contrattilità della muscolatura liscia, meccanismo che potrebbe ulteriormente contribuire all’effetto vasodilatatorio di questa classe di farmaci (9,11,12).

I calcio-antagonisti sono una classe eterogenea, ne esistono infatti tre gruppi definiti dall’affinità ai canali del calcio vascolari e cardiaci. La classe attualmente più comune è quella degli agenti diidropiridinici, che agiscono prevalentemente come dilatatori dei vasi periferici; le altre due classi sono i fenilalchilaminici, attivi a livello cardiaco, e i benzotiazepinici, che hanno un profilo d’affinità intermedio (5). Nel corso degli anni, molti studi clinici hanno dimostrato la capacità dei calcio-antagonisti di ridurre mortalità e morbilità cardiovascolare (2). Lo studio Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe), ideato per valutare i benefici cardiovascolari dell’impiego di un calcio-antagonista appartenente al gruppo delle diidropiridine, è stato interrotto dopo circa 2 anni per l’evidente riduzione del tasso di complicanze cardiovascolari nel gruppo assegnato al trattamento attivo rispetto al placebo (13). Lo studio FEVER (Felodipine EVEnt Reduction) ha anch’esso dimostrato la sostanziale riduzione di eventi cardiovascolari gravi e di mortalità nei pazienti in trattamento con un altro calcio-antagonista diidropiridinico, rispetto al placebo (14). Nel confronto, invece, tra calcio-antagonisti e altri agenti antipertensivi, svariati studi hanno attestato la validità del beneficio di protezione cardiovascolare conseguente all’impiego di farmaci calcio-antagonisti. È il caso, ad esempio, degli studi STOP Hypertension-2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 Study), INSIGHT (International Nifedipine GITS Study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment) e SHELL (Systolic Hypertension in the Elderly), che hanno riportato un’efficacia antipertensiva e di prevenzione da ictus equivalente ad alcuni farmaci comunemente impiegati nel trattamento dell’ipertensione (15–17). Alcuni di questi studi prevedevano inoltre terapie combinate con più agenti antipertensivi, al fine di valutare le combinazioni più efficaci a questo scopo. In sintesi, i calcio-antagonisti hanno comprovate evidenze di riduzione di morbilità e di mortalità cardiovascolare, sia in monoterapia che in combinazione ad altri agenti antipertensivi, e sono per questo raccomandati per il trattamento dell’ipertensione dalle linee guida ESC/ESH (2,6). Insieme ai farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina, i calcio-antagonisti sono attualmente tra le strategie antipertensive più efficaci e meglio tollerate rispetto ad altre classi di farmaci (2). Come raccomandato dalle linee guida ESC/ESH, nei pazienti che non raggiungono i valori pressori target in monoterapia, calcio-antagonisti e farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina possono essere combinati al fine di ottenere un miglior controllo pressorio (6). In questo contesto, le due classi di farmaci esistono anche in singole formulazioni a combinazione fissa al fine di favorire l’aderenza alla terapia. Nei casi in cui anche il duplice approccio non dovesse rivelarsi sufficientemente efficace, è possibile passare a una triplice terapia che coniuga calcio-antagonisti, inibitori del sistema renina-angiotensina e diuretici, al fine di massimizzare l’azione sinergica per raggiungere l’efficacia antipertensiva attraverso molteplici meccanismi d’azione (6).

- Amlodipina

3.1. Indicazioni e posologia

Amlodipina è un farmaco calcio-antagonista indicato per il trattamento dell’ipertensione, dell’angina pectoris cronica stabile e dell’angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal). Amlodipina appartiene al gruppo delle diidropiridine (struttura chimica nella Figura 1), molecole in grado di bloccare l’afflusso di ioni calcio attraverso la membrana plasmatica delle cellule muscolari vascolari e dei cardiomiociti inducendo un effetto vasodilatatorio.

Sia per i pazienti ipertesi che per quelli anginosi la dose iniziale consigliata corrisponde a 5 mg/die, dosaggio che può essere aumentato a 10 mg/die a seconda della risposta del singolo soggetto. Nel trattamento dell’ipertensione, Amlodipina viene impiegato in associazione con diuretici tiazidici, alfa- e beta-bloccanti o ACE-inibitori. Mentre, per quanto riguarda il contesto anginoso, Amlodipina viene utilizzata sia in monoterapia che in associazione ad altri farmaci dedicati al trattamento di questa patologia. Nei casi di angina refrattaria, Amlodipina viene utilizzata in concomitanza con nitrati e/o beta-bloccanti.

Vi sono alcune condizioni speciali in cui questo farmaco va somministrato con alcune cautele. È il caso dei pazienti con compromissione epatica, condizione che altera la farmacocinetica di Amlodipina prolungandone l’emivita e aumentando i valori di AUC. Poiché non sono state stabilite raccomandazioni sul dosaggio per questi pazienti, il trattamento con Amlodipina va iniziato alla dose più bassa, procedendo con cautela sia all’inizio che all’aumentare della dose. Questa posologia va anche seguita nei casi di compromissione grave, procedendo con aggiustamenti graduali del dosaggio e un attento monitoraggio. Il danno renale, invece, non influenza le concentrazioni plasmatiche di Amlodipina, in questi pazienti si raccomanda dunque l’impiego di dosaggi normali; si segnala però che Amlodipina non è un farmaco dializzabile. Anche nei pazienti anziani si raccomandano dosaggi normali, considerandone con cautela l’eventuale aumento posologico. Un’altra popolazione speciale sono i pazienti pediatrici tra 6 e 17 anni, in cui la monodose iniziale giornaliera raccomandata corrisponde a 2,5 mg ed è aumentabile a 5 mg solo se dopo 4 settimane di trattamento non sono stati raggiunti valori pressori adeguati. Non vi sono invece dati disponibili nei pazienti di età inferiore a 6 anni. Infine, i pazienti con insufficienza cardiaca vanno trattati con cautela poiché nello studio clinico PRAISE-2 (Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation 2) si è osservata una correlazione tra questo farmaco e una maggiore incidenza di casi di edema polmonare, rispetto al placebo, in questa categoria di pazienti (18).

3.2. Meccanismo d’azione

Amlodipina è un farmaco calcio-antagonista della classe delle diidropiridine, ossia molecole attive sui canali lenti del calcio e che antagonizzano l’azione di quest’ultimo. Amlodipina è uno dei calcio-antagonisti con più elevata selettività per i canali del calcio localizzati a livello vascolare, con conseguente beneficio farmacodinamico e farmacocinetico (2). Alcune analisi cristallografiche hanno dimostrato che Amlodipina e altre diidropiridine bloccano il poro del canale interagendo con la sua superficie esterna, rivolta verso i lipidi (7).

L’efficacia terapeutica di Amlodipina si manifesta grazie alla sua azione sulle cellule della muscolatura vascolare liscia e sui cardiomiociti, ove determina un rilassamento muscolare e, di conseguenza, un effetto antipertensivo. Diversamente, l’azione antianginosa di questo farmaco non è ancora del tutto compresa, ma si ritiene essere sempre correlata al suo effetto vasodilatatorio che agisce in particolar modo su: 1) arteriole periferiche, determinando una riduzione delle resistenze periferiche e quindi del lavoro del cuore a parità di frequenza (con conseguente minore richiesta di ossigenazione da parte dei tessuti e ridotto consumo di energia), e 2) arterie e arteriole coronariche, aumentando l’apporto di ossigeno al miocardio anche nelle regioni ischemiche.

La sua efficacia antipertensiva è ancora evidente dopo 24 ore dalla monosomministrazione giornaliera, sia in clino che ortostatismo. Grazie alla sua azione graduale, Amlodipina non è correlata a eventi di ipotensione acuta. Nei pazienti con angina, la monodose giornaliera aumenta il tempo di esercizio totale, di insorgenza di un attacco anginoso, di comparsa del sottodislivellamento di 1 mm del segmento ST nell’elettrocardiogramma e diminuisce sia la frequenza di attacchi anginosi che il consumo di nitroglicerina.

Infine, Amlodipina sembrerebbe avere ulteriori effetti biologici non mediati dalla riduzione della pressione arteriosa. Secondo una revisione della letteratura (19), Amlodipina svolgerebbe un’attività anti-aterosclerotica attraverso: un’azione antiossidante, il rimodellamento delle membrane delle cellule muscolari lisce, l’inibizione della proliferazione e della migrazione delle cellule muscolari lisce, l’inibizione dell’apoptosi endoteliale in seguito a trattamento con citochine, l’aumento della produzione di ossido nitrico endoteliale, la modulazione dell’espressione genica e l’inibizione dell’espressione di alcune metalloproteasi. Evidenze di rallentamento del processo di ispessimento vascolare ad opera di Amlodipina sono state riportate nello studio CAMELOT (20), che messo a confronto questo calcio-antagonista sia con un placebo che un farmaco ACE-inibitore (si veda sezione 3.5). Molti degli effetti pleiotropici di Amlodipina precedentemente descritti non sono comuni a tutti gli altri calcio-antagonisti (19), rendendo questo un farmaco dalle peculiari proprietà farmacodinamiche.

3.3. Farmacocinetica

L’assorbimento di Amlodipina avviene in modo graduale e non è alterato dall’assunzione di cibo. Il suo picco plasmatico viene raggiunto tra le 6 e le 12 ore dalla somministrazione e la biodisponibilità assoluta di Amlodipina è stata stimata tra il 64 e l’80%. Amlodipina mostra un volume di distribuzione pari a circa 21 L/kg e studi in vitro ne hanno dimostrato l’abilità di legare le proteine plasmatiche al 97,5%. Il metabolismo di Amlodipina è principalmente a carico del fegato, ragion per cui la compromissione epatica influisce negativamente sulla clearance del farmaco causandone un aumento nell’emivita e nella AUC fino al 40-60%. Allo stesso modo, i pazienti anziani e con scompenso cardiaco possono essere soggetti a questo tipo di variazioni. Nei pazienti pediatrici (tra 6 e 17 anni) la clearance orale tipica di Amlodipina corrisponde a 22,5 e 27,4 L/h, negli individui di genere maschile, e a 16,6 e 21,3 L/h, negli individui di genere femminile. L’emivita di eliminazione plasmatica terminale di Amlodipina è di circa 35-50 ore, fenomeno che ne giustifica la somministrazione in monodose giornaliera. Il farmaco viene eliminato tramite urine per il 10% come molecola base e per il 60% come composti inattivi metabolizzati.

3.4. Sicurezza e tollerabilità

I possibili effetti avversi correlati all’impiego di Amlodipina sono perlopiù lievi, tra cui si annoverano sonnolenza, capogiri/cefalea, disturbi della vista, palpitazioni, vampate di calore, dispnea, disturbi gastro-intestinali (dolore addominale, nausea, diarrea/costipazione e dispepsia), gonfiore alle caviglie, crampi muscolari, affaticamento e astenia. In luce di alcuni di questi effetti avversi appena menzionati, Amlodipina può alterare la capacità di condurre veicoli e utilizzare macchinari.

Riguardo alle tematiche di fertilità, gravidanza e allattamento, vi sono alcune evidenze precliniche che vale la pena menzionare e considerare nell’impiego di Amlodipina. Alcuni dati su modelli animali riportano possibili alterazioni biochimiche reversibili negli spermatozoi, ma che attualmente non hanno riscontri clinici sulla fertilità nell’uomo. La sicurezza del farmaco in fase di gravidanza non è stata attualmente stabilita, e vi sono evidenze di una possibile tossicità ad alti dosaggi nei modelli animali; l’uso in gravidanza è dunque raccomandato solo in assenza di soluzioni alternative. Per quanto riguarda l’allattamento, è stata riscontrata l’escrezione di Amlodipina attraverso il latte materno, con un intervallo interquartile tra il 3 e il 15% della dose materna ricevuta dal feto.

Nell’utilizzo concomitante con altri farmaci, Amlodipina ha dimostrato interazione con gli induttori/inibitori del CYP3A4. L’impiego di inibitori di questo citocromo richiedono un attento monitoraggio clinico e un aggiustamento del dosaggio poiché possono aumentare l’esposizione ad Amlodipina con conseguente rischio di ipotensione. Altri farmaci con possibile interazione farmacologica con Amlodipina sono Tacrolimus, Ciclosporina, Simvastatina e gli inibitori di mTOR. Amlodipina non interferisce invece con Atorvastatina, Digossina o Warfarin.

Infine, Amlodipina è controindicata nei casi di: ipersensibilità al principio attivo, molecole analoghe o eccipienti presenti nella formulazione, ipotensione grave, shock (incluso shock cardiogeno), ostruzione dell’efflusso ventricolare sinistro e insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto del miocardio acuto.

3.5. Studi più rilevanti

- Studio CAMELOT: Amlodipina riduce l’insorgenza di eventi cardiovascolari rispetto a Enalapril e al placebo in pazienti normotesi con malattia coronarica

Lo studio CAMELOT (Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis) è uno studio in doppio cieco, randomizzato, multicentrico della durata di due anni e condotto a partire dal 1999 (20). La sua peculiarità è stata quella di reclutare pazienti normotesi (pressione diastolica < 100 mmHg) – categoria frequentemente esclusa da molti trial clinici – e con malattia coronarica, accertata mediante angiografia coronarica (stenosi > 20%). Il fine dello studio era valutare l’effetto di Amlodipina ed Enalapril, due agenti antipertensivi somministrati rispettivamente alle dosi di 5-10 mg e 10-20 mg, sull’insorgenza di eventi cardiovascolari avversi (morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, arresto cardiaco rianimato, rivascolarizzazione coronarica, ricovero per angina pectoris, ricovero per insufficienza cardiaca congestizia, ictus fatale o non fatale o attacco ischemico transitorio e qualsiasi nuova diagnosi di malattia vascolare periferica). Nello studio CAMELOT sono stati arruolati 1.997 pazienti di età compresa tra 32 e 82 anni, di cui 1.856 hanno completato il protocollo e 1.991 sono stati inclusi nell’analisi sull’efficacia. 663 pazienti sono stati randomizzati al gruppo Amlodipina, 673 al gruppo Enalapril e 655 al gruppo placebo. Tra questi pazienti, un’ampia maggioranza seguiva almeno una terapia concomitante, tra cui si annoverano statine, inibitori del sistema renina-angiotensina, diuretici, beta-bloccanti e acido acetilsalicilico.

Amlodipina ha rivelato un sostanziale beneficio cardiovascolare sia nei confronti del placebo che di Enalapril. Innanzitutto, è stata valutata l’efficacia antipertensiva che ha mostrato una riduzione significativa e comparabile dei livelli pressori nei gruppi assegnati ai due farmaci, pari a -4,8/-2,5 mmHg per Amlodipina e -4,9/-2,4 mmHg per Enalapril (sistolica/diastolica); mentre nel gruppo placebo si è osservato un aumento medio di +0,7/+0,6 mmHg rispetto ai valori di partenza. Amlodipina ha ridotto significativamente l’insorgenza di eventi cardiovascolari sia rispetto al placebo che a Enalapril: 110 eventi si sono verificati nel gruppo Amlodipina (16,6%), 136 nel gruppo Enalapril (20,2%) e 151 nel gruppo placebo (23,1%; vedi Tabella 1). La riduzione relativa del rischio di eventi cardiovascolari con Amlodipina rispetto al placebo è risultata dunque del 31%, a indicare che per ogni 16 pazienti trattati con Amlodipina vi era in media 1 evento cardiovascolare avverso evitato nel corso dei 2 anni (20). In particolare, si è osservata un’ampia riduzione del rischio di rivascolarizzazione coronarica (-27,4%; 78 eventi nel gruppo Amlodipina vs 103 nel gruppo placebo; p = 0,03), di ospedalizzazione per angina (-42%; 51 eventi nel gruppo Amlodipina vs 84 eventi nel gruppo placebo; p = 0,002), di infarto miocardico non fatale (-26%; 14 eventi nel gruppo Amlodipina vs. 19 eventi nel gruppo placebo; p = 0,37) e di ictus o attacco ischemico transitorio (-50,4%; 6 eventi nel gruppo Amlodipina vs 12 eventi nel gruppo placebo; p = 0,15). Tra le singole componenti dell’endpoint primario, solo il tasso di ospedalizzazione per angina ha mostrato una differenza statisticamente significativa tra Amlodipina ed Enalapril (Tabella 1).

In aggiunta, un sottogruppo di 274 pazienti è stato sottoposto ad ecografia intravascolare, o IVUS (IntraVascular UltraSound), per determinare gli eventuali effetti anti-aterosclerotici dei due farmaci in analisi (91 pazienti assegnati al gruppo Amlodipina, 88 al gruppo Enalapril e 95 al gruppo placebo). I pazienti trattati con Amlodipina hanno mostrato un significativo rallentamento della progressione aterosclerotica, per una variazione del volume dell’ateroma dello 0,5% contro l’1,3% del gruppo placebo. Sebbene anche il gruppo Enalapril abbia mostrato un rallentamento nella progressione dell’aterosclerosi (variazione del volume dell’ateroma dello 0,8%) questo – differentemente da Amlodipina – non è risultato statisticamente significativo nei confronti del placebo.

In conclusione, la somministrazione di Amlodipina in pazienti normotesi con malattia coronarica risulta efficace nel prevenire l’insorgenza di eventi cardiovascolari avversi, la sua efficacia si è rivelata superiore a quella di Enalapril presumibilmente grazie alle proprietà anti-ischemiche tipicamente associate ad Amlodipina, che è infatti indicata nel trattamento dell’angina (20).

- Studio ASCOT-BPLA: il regime antipertensivo a base di Amlodipina e Perindopril svolge una migliore azione cardioprotettiva rispetto al regime a base di Atenololo e Bendroflumetiazide

Lo studio ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm) è stato un ampio studio clinico controllato, randomizzato, multicentrico, prospettico che ha coinvolto 19.257 pazienti ipertesi di età compresa tra 40 e 79 anni e condotto a partire da Febbraio 1998 (21). I pazienti inclusi in questo studio dovevano presentare almeno tre dei seguenti fattori di rischio cardiovascolare: ipertrofia ventricolare sinistra, altre anomalie evidenziate dall’elettrocardiogramma, diabete mellito di tipo 2, arteriopatia periferica, precedente ictus o attacco ischemico transitorio, sesso maschile, età ≥ 55 anni, microalbuminuria o proteinuria, tabagismo, rapporto colesterolo plasmatico totale/colesterolo HDL ≥ 6 e storia familiare di malattia coronarica prematura. Lo studio ASCOT-BPLA mirava a valutare e confrontare gli effetti a lungo termine dei due regimi antipertensivi sull’infarto miocardico non fatale e sulla malattia coronarica fatale. I due regimi terapeutici a confronto erano basati uno su Amlodipina 5-10 mg (n=9.639), con la possibilità di aggiungere Perindopril 4-8 mg secondo necessità, e uno su Atenololo 50-100 mg (n=9.618), con la possibilità di aggiungere Bendroflumetiazide 1,25-2,5 mg e potassio secondo necessità.

Lo studio è stato interrotto prematuramente dopo 5,5 anni, a Ottobre 2004, poiché i pazienti assegnati al regime a base di Atenololo presentavano una mortalità significativamente più elevata, nonché esiti peggiori in diversi fattori secondari rispetto a quelli assegnati al regime a base di Amlodipina. In termini di efficacia antipertensiva, il 53% di tutti soggetti coinvolti ha raggiunto i valori pressori target indipendentemente dal gruppo di trattamento. Lungo tutta la durata dello studio, i pazienti assegnati al regime basato su Amlodipina hanno mostrato valori pressori mediamente inferiori rispetto al regime a base di Atenololo – in particolare al terzo mese di trattamento – per una differenza media di 2,7/1,9 mmHg (sistolica/diastolica).

L’endpoint primario è stato valutato come il tasso combinato di infarto miocardico non fatale (compreso quello silente) e di malattia coronarica fatale, e si è manifestato negli individui assegnati al gruppo Amlodipina con una frequenza inferiore del 10% rispetto ad Atenololo, differenza che non ha però raggiunto la significatività statistica (Figura 2). Significativa è stata invece la riduzione del rischio relativo di tutti gli endpoint secondari nel gruppo assegnato ad Amlodipina (Figura 2), ossia: infarto miocardico non fatale (escluso quello silente) e malattia coronarica fatale (-13%; p = 0,0458), eventi coronarici totali (-13%; p = 0,0070), eventi e procedure cardiovascolari totali (-16%; p < 0,0001), mortalità per tutte le cause (-11%; p = 0,0247), mortalità per cause cardiovascolari (-24%; p = 0,0010) e totalità degli ictus fatali e non fatali (-23%; p = 0,0003). Amlodipina ha inoltre ridotto il rischio relativo di alcuni tra gli endpoint terziari valutati quali quello di angina instabile (-32%; p = 0,0115), di malattia arteriosa periferica (-35%; p = 0,0001) e di diabete di nuova insorgenza (-30%; p < 0,0001).

In conclusione, lo studio ASCOT-BPLA ha mostrato tassi significativamente inferiori di eventi coronarici e di ictus nei soggetti a cui è stato somministrato un regime a base di Amlodipina rispetto a quelli a cui è stato assegnato un regime a base di Atenololo. Un’analisi di compendio ha valutato quali variabili contribuissero maggiormente alla variazione del rischio tra i due bracci di trattamento: la variazione della pressione arteriosa è risultata essere il principale fattore contribuente alla ridotta insorgenza di ictus, mentre la variazione dei livelli di colesterolo HDL si è evidenziata come principale fattore contribuente all’insorgenza di eventi coronarici.

- Studio ACCOMPLISH: l’aggiunta di Amlodipina al trattamento antipertensivo con Benazepril risulta più efficace dell’aggiunta di Idroclorotiazide nel prevenire mortalità e morbilità cardiovascolari

Lo studio ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) è uno studio randomizzato, multicentrico e in doppio cieco che ha confrontato i tassi di morbilità e mortalità per cause cardiovascolari nel trattamento con Benazepril, un ACE-inibitore, combinato ad Amlodipina o Idroclorotiazide, un diuretico, entrambi formulati in una compressa singola con l’ACE-inibitore e somministrati a soggetti ipertesi ad alto rischio di eventi cardiovascolari (23). La sperimentazione è stata interrotta precocemente dopo un follow-up di circa 36 mesi a causa della documentata superiorità della combinazione Benazepril+Amlodipina rispetto a Benazepril+Idroclorotiazide. Lo studio ACCOMPLISH ha avuto luogo in 548 centri tra Ottobre 2003 e Maggio 2005. Sono stati inclusi pazienti che presentavano una delle seguenti caratteristiche: storia di eventi coronarici, infarto del miocardio, rivascolarizzazione o ictus, funzionalità renale compromessa, malattia arteriosa periferica, ipertrofia ventricolare sinistra o diabete mellito. 5.744 pazienti sono stati assegnati al gruppo Benazepril+Amlodipina e 5.762 al gruppo Benazepril+Idroclorotiazide; l’età media corrispondeva a 68,4 anni.

Durante il corso dello studio, il regime a base di Benazepril+Amlodipina ha mostrato valori pressori significativamente inferiori a quelli del gruppo Benazepril+Idroclorotiazide, per una differenza media di 0,9/1,1 mmHg (valori medi di sistolica/diastolica a fine studio: 131,6/73,3 mmHg nel gruppo Benazepril+Amlodipina vs 132,5/74,4 mmHg nel gruppo Benazepril+Idroclorotiazide). 75,4% dei pazienti assegnati a Benazepril+Amlodipina hanno raggiunto i valori pressori richiesti (< 140/90 mmHg) contro i 72,4% del gruppo di confronto. L’endpoint primario, definito come il composito di un evento cardiovascolare e della morte per cause cardiovascolari, si è verificato in 552 pazienti del gruppo Benazepril+Amlodipina (9,6%) rispetto ai 679 del gruppo Benazepril+Idroclorotiazide (11,8%) per una riduzione del rischio relativo di endpoint primario pari al 19,6% nel gruppo assegnato a Benazepril+Amlodipina (Figura 3). Anche gli endpoint secondari hanno mostrato una frequenza inferiore nel gruppo Benazepril+Amlodipina; si è infatti osservata una riduzione del rischio composito relativo di morte per cause cardiovascolari e infarto o ictus non fatali pari al 21,2% (Benazepril+Amlodipina: 288 eventi vs Benazepril+Idroclorotiazide: 364 eventi), oltre che una riduzione del rischio relativo di eventi cardiovascolari totali pari al 17,4% (Benazepril+Amlodipina: 494 eventi vs Benazepril+Idroclorotiazide: 592 eventi).

Nel complesso, il regime farmacologico a base di Benazepril+Amlodipina ha dimostrato una valida efficacia nel controllo pressorio e sostanziali benefici a livello di outcome cardiovascolare, superiori al regime basato su Benazepril+Idroclorotiazide.

Conclusioni

Amlodipina è un farmaco antipertensivo appartenente alla classe dei calcio-antagonisti e al gruppo delle diidropiridine. Questa molecola blocca l’afflusso di calcio nelle cellule muscolari vascolari e nei cardiomiociti, inibendo lo stimolo alla vasocostrizione, favorendo il rilassamento delle resistenze muscolari periferiche e riducendo la pressione sanguigna. Per queste sue proprietà, Amlodipina è indicata nel trattamento di ipertensione e angina pectoris (sia di tipo cronico stabile che in conseguenza a vasospasmo). A differenza di altri agenti antipertensivi, Amlodipina ha mostrato proprietà anti-ischemiche e anti-aterosclerotiche che lo rendono peculiare nel panorama dell’armamentario terapeutico a disposizione dei clinici per il trattamento dell’ipertensione. Amlodipina è un farmaco ben tollerato i cui principali effetti avversi sono generalmente lievi e la cui somministrazione non è correlata al rischio di ipotensione acuta, grazie alla sua azione graduale e duratura. Nei pazienti anziani o con danno renale (eccetto se dializzati, casi in cui il farmaco non è impiegato) non sono richiesti aggiustamenti posologici per l’utilizzo di Amlodipina, mentre questa va impiegata con cautela nei pazienti con compromissione epatica poiché l’organo responsabile del suo metabolismo è il fegato. Amlodipina è stata testata in vari ampi studi clinici che ne hanno dimostrato l’efficacia di riduzione di mortalità e morbilità cardiovascolare sia a confronto di gruppi di controllo non trattati che di gruppi assegnati ad altri agenti antipertensivi comunemente impiegati nella pratica clinica. Amlodipina svolge un controllo pressorio comparabile e talvolta superiore a quello di altri agenti antipertensivi, e viene inoltre impiegato in combinazione con farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina per attuare un’azione sinergica che opera un controllo pressorio attraverso meccanismi d’azione differenti.

Bibliografia

- Zhou B, Carrillo-Larco RM, Danaei G, Riley LM, Paciorek CJ, Stevens GA, et al. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. The Lancet. 2021 Sep 11;398(10304):957–80.

- Tocci G, Battistoni A, Passerini J, Musumeci MB, Francia P, Ferrucci A, et al. Calcium channel blockers and hypertension. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2015 Mar;20(2):121–30.

- Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R, Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002 Dec 14;360(9349):1903–13.

- More than 700 million people with untreated hypertension [Internet]. World Health Organization (WHO); 2021. Available from: https://www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension

- Volpe M. Calcium Channel Blockers for the Clinical Management of Hypertension. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2018 Mar;25(1):1–3.

- Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2018 Oct;36(10):1953–2041.

- Godfraind T. Discovery and Development of Calcium Channel Blockers. Frontiers in Pharmacology [Internet]. 2017 [cited 2022 Sep 23];8. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00286

- Elliott WJ, Ram CVS. Calcium channel blockers. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011 Sep;13(9):687–9.

- Ambrosioni E, Borghi C. Calcium channel antagonists in hypertension. Am J Hypertens. 1989 Feb;2(2 Pt 2):90S-93S.

- Yokoyama S, Kaburagi T. Clinical effects of intravenous nifedipine on renal function. J Cardiovasc Pharmacol. 1983 Feb;5(1):67–71.

- van Zwieten PA, van Meel JC, Timmermans PB. Pharmacology of calcium entry blockers: interaction with vascular alpha-adrenoceptors. Hypertension. 1983;5(4 Pt 2):II8-17.

- Pasanisi F, Elliott HL, Meredith PA, Sumner DJ, Reid JL. Effect of calcium channel blockers on adrenergic and nonadrenergic vascular responses in man. J Cardiovasc Pharmacol. 1985;7(6):1166–70.

- Staessen JA, Fagard R, Thijs L, Celis H, Arabidze GG, Birkenhäger WH, et al. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet. 1997 Sep 13;350(9080):757–64.

- Liu L, Zhang Y, Liu G, Li W, Zhang X, Zanchetti A, et al. The Felodipine Event Reduction (FEVER) Study: a randomized long-term placebo-controlled trial in Chinese hypertensive patients. J Hypertens. 2005 Dec;23(12):2157–72.

- Dahlöf B, Hansson L, Lindholm LH, Scherstén B, Wester PO, Ekbom T, et al. STOP-Hypertension 2: a prospective intervention trial of “newer” versus “older” treatment alternatives in old patients with hypertension. Swedish Trial in Old Patients with Hypertension. Blood Press. 1993 Jun;2(2):136–41.

- Brown MJ, Palmer CR, Castaigne A, de Leeuw PW, Mancia G, Rosenthal T, et al. Morbidity and mortality in patients randomised to double-blind treatment with a long-acting calcium-channel blocker or diuretic in the International Nifedipine GITS study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment (INSIGHT). Lancet. 2000 Jul 29;356(9227):366–72.

- Malacco E, Mancia G, Rappelli A, Menotti A, Zuccaro MS, Coppini A, et al. Treatment of isolated systolic hypertension: the SHELL study results. Blood Press. 2003;12(3):160–7.

- Packer M, Carson P, Elkayam U, Konstam MA, Moe G, O’Connor C, et al. Effect of Amlodipine on the Survival of Patients With Severe Chronic Heart Failure Due to a Nonischemic Cardiomyopathy: Results of the PRAISE-2 Study (Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation 2). JACC: Heart Failure. 2013 Aug 1;1(4):308–14.

- Mason RP. Mechanisms of plaque stabilization for the dihydropyridine calcium channel blocker amlodipine: review of the evidence. Atherosclerosis. 2002 Dec;165(2):191–9.

- Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, Thompson PD, Ghali M, Garza D, et al. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA. 2004 Nov 10;292(18):2217–25.

- Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005 Sep 10;366(9489):895–906.

- Poulter NR, Wedel H, Dahlöf B, Sever PS, Beevers DG, Caulfield M, et al. Role of blood pressure and other variables in the differential cardiovascular event rates noted in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet. 2005 Sep 10;366(9489):907–13.

- Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, Dahlöf B, Pitt B, Shi V, et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med. 2008 Dec 4;359(23):2417–28.

Related papers

Lo scenario della medicina attuale è caratterizzato da elementi di complessità generale inimmaginabili due decenni fa ed in grado di rendere molto più difficile la pratica clinica giornaliera. In particolare, la coesistenza di multiple condizioni passibili di un trattamento farmacologico nello stesso soggetto condiziona in maniera forzata alcune delle scelte terapeutiche spingendo alla ricerca di [more info]

Premessa Nell’ultimo decennio l’orizzonte della terapia ipolipemizzante si è arricchita di formidabili strumenti terapeutici quali ezitimibe, inibitori della proteina PCSK9 (PCSK9i) e acido bempedoico. Gli studi su queste molecole hanno permesso non solo di dimostrarne l’efficacia, ma hanno fornito importanti informazioni sull’importanza dell’abbassamento delle LDL nella riduzione del rischio cardiovascolare (CV) e costituiscono la base [more info]

Colesterolemia subottimale come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari Il miglioramento delle abitudini alimentari e l’ottimizzazione dei livelli di colesterolo LDL nel sangue – fattore causale e cumulativo - sembrano essere strumenti efficaci per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari su base aterosclerotica, che ancora oggi rappresentano una delle principali cause di morte e [more info]